赤裸的告白──令人難以接受的真實 原一男《再見CP》

「我們只希望自由地活得像一個人」

「共融藝術」指稱包容多元群體協力創作,而且互為主體的藝術,試圖開放藝術創作以至藝術欣賞的邊界,打破年齡、性別、種族、身體狀況、智力等局限。這個專題以香港的表演藝術和視覺藝術作為切入點,探討「共融藝術」在藝術和社會上的意義。

椅子組成了一個開口面向觀眾的半圓形。他們逐一出場,因著身體能力,或快或慢地步向座位,安坐後,耐心的等待,當下一位出場時,行注目禮。在這半圓形之中,他們的視線在同一水平線。而之間的距離,亦讓半圓中的每個人都能看見每一位。

2016年南村千里接觸到一位來自廣島的失聰生還者,對於一個沒有聽覺的人來說,她眼睛看到原爆的一刻是很美麗的 。 在這場災難性的原爆中,她很幸運地逃了出來,但當她回到家時,發現家裡已經空無一人。

作為表達藝術治療師,遇過很多不同能力、年齡、背景的人,因各種原因,無法真正融入周圍,也未能接納與包容與自身不同的他人,但我一直相信,藝術是突破人與人之間障礙,讓人們互相了解的好方法。

如果你是一個自小喜歡唱歌的小朋友,突然失去了聽覺,你的感受如何?你還會相信自己能繼續唱歌嗎?若你是一個生來已失去了手掌的小孩子,你還會敢於追求成為小提琴家的夢嗎?

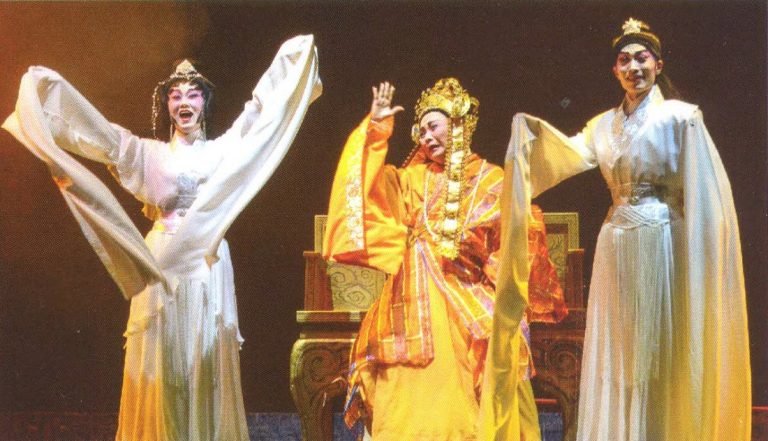

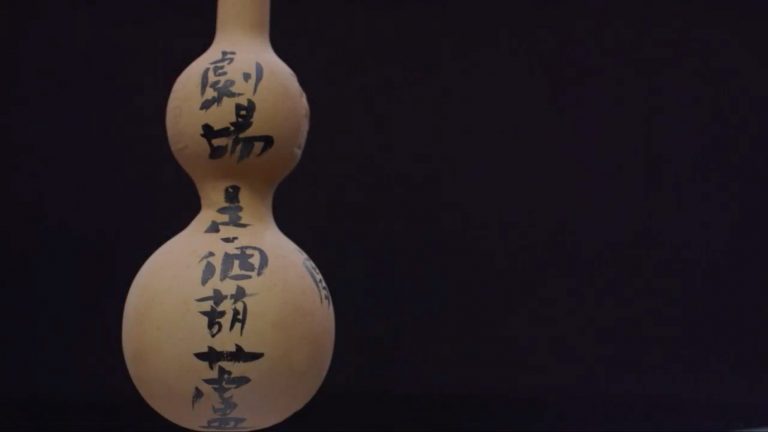

粵劇、粵曲是香港本地傳統劇種及曲藝。然而,以佛教為題的香港粵劇、粵曲並不多見,取材自佛經故事而摻合民間信仰的作品則較多。這個專題包括香港的粵劇、粵曲與佛教概述,新編佛教粵劇個案研究,粵劇、粵曲中的梵音分析,佛教粵曲創作心路等文章,希望藉此探討香港粵劇、粵曲較少觸及的題材,以及佛法較少借以呈現的藝術面貌。

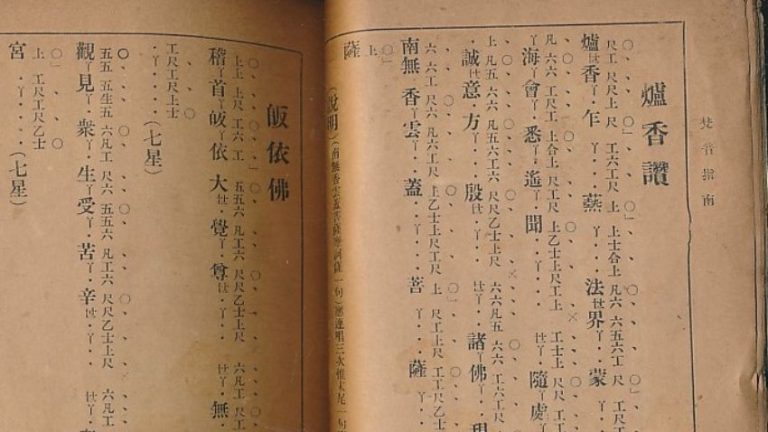

丘鶴儔在其第二本粵樂著作《粵調琴學新編》(1920)中收錄了〈爐香讚〉、〈萬德圓融〉、〈三皈依〉、〈戶唵咒〉、〈戒定真香〉五首梵音 (1920: 277 – 289),相信是梵音佛曲記譜較早的出版。該書以工尺記譜,並詳注揚琴竹法,但未明言此五首梵音的出處。

涉及佛教元素的劇目,如《觀音得道》、《香花山大賀壽》、《觀音情度韋陀天》、《魚籃觀音》、《追魚》(《金鱗記》、《碧波仙子》)等不時在現今的粵劇舞台上搬演,但多是釋道不分、混合民間信仰的故事,以神仙妖怪鬥法幻變為主題,即使有涉及佛教義理的

當年初入大學,對藝術毫無認識,卻又無限仰慕,於是選讀了藝術學系,選科時如劉姥姥入大觀園,事事新鮮。當年有教授新開佛教藝術課程,雖然十分好奇,但奈何選科限額已滿,只能作罷。從此,佛教藝術成了藏在心中的小念頭。

《紫釵記》和《香花山大賀壽》都是粵劇經典。前者由唐滌生(1917-1959)參考明代劇作家湯顯祖(1550-1616)的同名傳奇改編而成,1957年香港首演,至今仍是常演劇目。

茶,與香港人的生活早已結下不解之緣。上百年來,它一直與我們的文化藝術緊緊連繫着。這個專題以茶禪、茶敘、茶畫、茶器等角度切入,探討香港茶文化。

中國瓷器享負盛名,擁有悠久的歷史並行銷至世界各地。中國茶文化源遠流長,茶具為中國陶瓷器物中的重要一環。為了迎合不同市場的需求,自明代起中國出現了不少創新、融合中西風格與特色的外銷茶具。

泡茶相信是不少人的興趣,甚至可能有朋友已經參加過常霖法師的「千人茶禪」,或者到過瑜茶舍品茶。《藝術當下》有幸邀請到常霖法師和瑜茶舍創辦人容德如(Catherine)小姐在尖沙咀星光行誠品書店內的瑜茶舍就「茶禪」進行了對談,讓我們聽聽兩位借茶言道,談及茶禪、藝術、人生。

這專題以幾個近期在香港舞臺上演出的舞蹈作品為例,為讀者初步展示孕育香港舞蹈的土壤、創作者的思考、表演者的體驗、舞評人的視野,以及與國際舞臺的互動等面向。期待大家的參與,繼續豐富這片園地。

薄薄的一片塵土舖滿地下,一些垃圾零星分佈,城市後巷的既視感。舞者穿著運動風褸、牛仔衫褲、背心,在節奏快而強勁的電子音樂下,以慢動作影片似的姿態逐一出現

花了很大代價去看梅卓燕在「自由舞」中的作品《囍——紅色的承諾》(下稱《囍》),因為覺得現在每次看梅卓燕都很難得,尤其個人舞與生命歷程掛鉤,看了多次不同的梅卓燕「日記」作品,彷彿已經隨著她的生命走了很多路,份外知道一切的難。

「家鄉這個觀念,在我本不甚殷切的,但當別人說起來的時候,我也就心慌了!雖然那塊土地在沒有成為日本的之前,『家』在我就等於沒有了(301)。」

回首2022,年初香港受新冠疫情第五波的衝擊,所有表演場所被勒令關閉,直至五月才陸續重開,期間不少演出計劃需要取消或延期,本地與海外藝術家的交流活動也大受影響,尤其當時出入境一直有不少限制,往往要花上以星期計的額外時間隔離,跨地協作幾近全停。

作品的英文名稱是 PHONATE,意思指發聲,中文名為《鳴》。(註)讓我好奇的是在場刊上,作品名字中間被劃了一條紅線。若聲音被「劃去」了,我們該如何表達?若不能發出聲音,人與人之間,又如何聯繫?

近年,香港新生代電影人紛紛推出新作,部分作品更被認為帶有香港情懷。專輯將會陸續發布文章,透過香港資深與新晉電影人對自身作品的想法,以及研究者的觀察、分析,探討香港電影的方向。

今年港產片未能承接去年的盛勢,踏入暑期,在香港公映的港產製作中,較為惹人注意和談論的似乎只有《別叫我「賭神」》一片,其餘盡是美國荷李活動作片的天下。

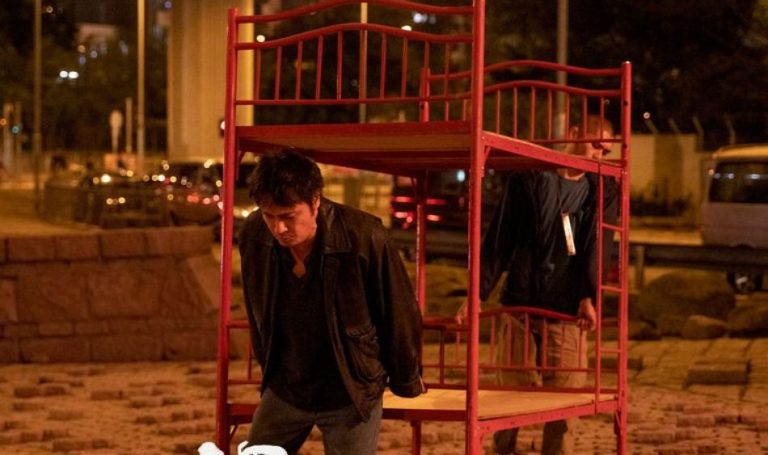

香港電影《濁水漂流》(2021首映)改編自2012年深水埗通州街一批露宿者遭4個政府部門人員強制清場的事件,露宿者保暖衣物及其他個人物品等在行動中被拿走。

電影《過時.過節》英文片名Hong Kong Family 於2022年底上映,是近年港產片新晉導演浪潮下又一成功之作,眾演員演技備受讚賞不在話下,票房又取得不俗成績,難得是不少觀眾看完後表示深受感動,認為電影說中自身經歷,呼應英文片名,呈現香港家庭眾生相,而且是悲傷、難以啟齒的一面。

香港電影於去年中開始出現小陽春,多部電影叫好叫座,熱潮到今年初方興未艾,《毒舌大狀》大有打破歷來票房紀錄之勢;該片和《給19歲的我》、《1人婚禮》同樣有不少好評。

與文生文念中見面,約在仲冬熱日午後。「影於外:香港電影的光景照像」(「影於外」)1展覽完結未幾,文生的其中一雙作品《2046》,仍然靜靜地跨懸兩層走廊。與主編閑談間,文生到了,相機斜孭,帽舌反戴,帶着隨時投身工作的寬暇。

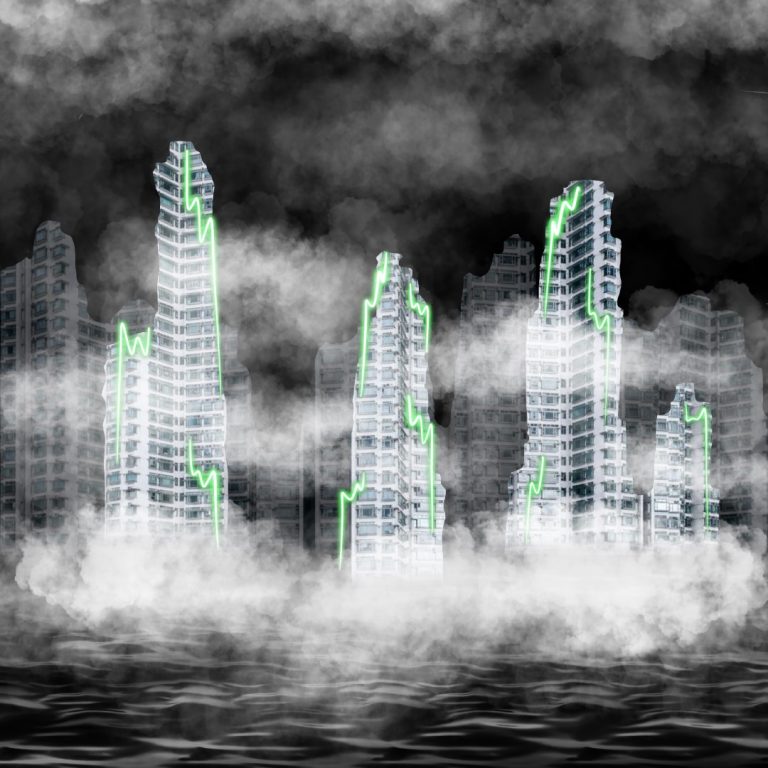

藝術與科技結合的風潮現正席捲全球。

香港政府在2020年施政報告中提及,預留1億圓推動藝術與科技融合,支援藝團及創科人才。康樂及文化事務署轄下興建中的東九文化中心配置創新科技器材,預計明年(2023)起分階段啟用,成為藝術和科技融合的場所。

香港本地藝術家近年也紛紛發表結合藝術與科技的新作。

本專題將陸續發布文章,探討這種方興未艾的藝術趨勢及形態。

表演藝術一向衰於百業之前,興於百業之後,近年受到疫情強烈衝擊之下,實體展演的步伐被打亂,藝文團體面對史無前例的關口。

都是因為紀念碑上的名字……位於巴黎一區的法國中央銀行的院子裡有一個紀念碑,紀念在戰爭中死難的銀行員工,從上而下是 1914至 1918 年第一次世界大戰

在過去的幾十年裡,技術以極快的速度改變了我們與世界和人的關係。如果我們只專注於我們的日常生活所產生的變異,我們可能忽略了變化背後的基本動機。

隨着藝術與科技結合的世界性風潮,近年香港有粵劇製作嘗試將投影新科技與傳統藝術結合起來。鳳翔鴻劇團的《木蘭傳說》(2019首演,2020重演)和揚鳴藝術粵劇團的《子期與伯牙》(2021)用了比較前沿的投影技術,根據宣傳海報的描述,前者是「3D立體投影」,後者是「3D全息懸浮投影」。

一個多月前(2022年8月13日),西九戲曲中心茶館劇場新節目「開心穿粵」正式公演,節目概覽重點宣傳「由人工智能程式操作的機械人與茶館新星劇團一起演出」的新猷。

邵志飛(邵教授)從上世紀60年代中至今,一直致力開創藝術與科技的對話,並深研「科技」(techné)的本質。我們訪問了邵教授,聽他現身說法,談談過往的藝術實踐,以及更重要的課題:藝術與研究的軌跡如何與今天的世界共同推移。

新冠肺炎疫情持續,不少公眾活動都無法舉行,我們與藝術活動也無奈地出現了社交距離。

資訊科技讓我們能夠在線上觀賞展覽和參加講座…….,但終日凝視屏幕,被一浪又一浪的資訊沖刷的防疫生活,又為我們增添焦慮和精神壓力。本港雕塑家馮力仁分享個人經驗—–在減少外出的日子放下手機和電腦 ,動手創作, 讓藝術放鬆繃緊的身心,為自己創造好心情。藝術家Martin Lever因接受酒店隔離而靈感一動,他在酒店房間作畫抒發有家歸不得的心情,並用這系列作品的收益捐助香港的無家者。

[編者按 : 畫者投稿分享他探索疫情下的無奈和反思的作品。以下是畫者撰寫的文字] 走在天邊的幽谷,尋覓,停歇,等待。 前天,路過小公園,空氣裏透着草香的清新,相伴而行,籬笆牆下的杜鵑䕺,開着白花! 昨天,疫蔓的葉片,徐徐飄落,一片又一片,遮住祥雲,遮住暖日,一層又一層,蓋住慈愛,蓋住憐惜。 今天,呼吸變成原罪,注視變成武器,咳嗽是殺人武器,絕望是主食,一躍而下是餐後甜品,用完離席,下一站天堂! 幽谷無聲,四野茫茫,聽到眾生的悲鳴,走着…… 遠處,一簾暈光…… ### 我一直嘗試在面相中找人性的無常。 看歷史,戰爭締造時代更替,貪婪點燃人類潛藏的殺戮魔咒。大重設的今天,瘟疫是無硝煙的戰爭,老弱被驅往極樂,倖存者惶恐屈從,安逸却遠離,自由很昂貴,已不復擁有。 白皙的紙上,描下只睛孔,凝視中,心底的湧泉,流出困鎖的牢穴,散入大海,飄向彼岸。 歲月靜好,何日再來? 後記:畫作原不需要接連文字,生命本脆弱,擠不進天堂的窄門,留一支禿筆,點染逆旅過客的懷思。(2022年 春) 麥磊宙 Charles Lui Chau Mak 退休前任職國際室內設計顧問公司設計師/項目總監。曾先後於香港美術學院及法國昂熱美術學院( Ecole des Beaux Arts D’Angers France)修讀藝術。作品曾於香港藝術家聯展、巴黎秋季沙龍、巴黎中國藝術家作品展及香港當代藝術雙年展 (版畫組)的聯展展出。

關舒文 SHARMAINE KWAN Phase, 2020 50 x 50 cm Mixed media on paper 防疫措施未解,公眾活動,包括文藝活動也大大減少,我們與藝術之間也一樣保持著社交距離嗎? 窮則變,變則通香。香港多個藝術展的主辦單位隨機應變,利用網上會議和虛擬畫廊等技術,把展覽呈獻給觀眾。只要你留意,近月城中的藝術活動非常活躍,單在五月就有幾個盛事級的藝術展覽。 國際藝術盛事香港巴塞爾藝術展(Art Basel Hong Kong)改為線上搭配線下的方式舉行,西貢「鹽田梓藝術節2021」亦推出360度AR實景導覽功能,帶領觀眾在網上遊覽和欣賞藝術作品,了解小島背後的動人故事。 非牟利藝術團體HKwalls邀請本地和海外藝術家創作,致力透過這些高質素的公共藝術連繫社區,讓大眾感受香港本地的藝術能量。今年HKwalls選定西貢做為戶外壁畫創作的場域,街頭巷尾的作品等待你去發掘。 此外,香港畫廊協會亦與香港12家畫廊合作,於去年六月舉辦了一場精品藝術博覽會。 疫情對藝術工作者的生計也有一定影響。早前就有傳媒報道過一些舞台工作者因為演出暫定而無工開,被迫轉做其他不相干的工作。 新藝潮於2020年8月推出一個名為「+VE/-VE」的展覽,展出四十多位香港藝術家回應疫情的創作。這些作品都是藝術家對當前處境的反思和感觸。鑑於疫情嚴峻,展覽分階段舉行,第一階段為網上VR展覽,第二階段的實體展覽則將在限聚令放寬後向公眾開放 虛擬展覽 https://my.matterport.com/show/?m=U5W9R1TjB6Q&fbclid=IwAR1qDNtVzd8Daunl4zQK96Oy80 線上畫廊: www.artnextexpo.com/collection/ve-ve-exhibition 本地畫家及香港中文大學兼任講師鍾大富就以岩彩畫「向醫護致敬」。 Kasper Forest回應劉以鬯的話「香港人的快樂都是紙紮的」,做出一對紙紮公仔情侶《金童玉女》,置於於香港各大地標,以映照出疫情下空蕩無人的香港。

「回家的自由被剝奪,有家歸不得,這種感覺突然觸動了我的同理心; 我想起社會上較不幸的一群無家者,他們永遠都無家可歸。」 Martin Lever DAY 1 – A.M. (59.4CM X 42CM) (C)Martin Lever DAY 1 – P.M. (59.4CM X 42CM) (C)Martin Lever 在酒店隔離的14天,他畫了28種心情。 原籍英國的Martin Lever,在2020年10月一次外遊返港時,他獲告知因為新冠肺炎病毒疫情的關係, 他不得踏足英國,而要入住香港指定的檢疫酒店接受隔離。他下塌於黃竹坑一家酒店的202號房,這房號成為了他作品的題目—The Room 202 。 每天早上和下午他用畫筆和顏料在房裡記錄望出窗外的景觀,同時也記錄自己的心情變化。就這樣他完成了合共有28幅畫作的系列。他說The

中西藝術家自古就有寫生,相對於臨摹,寫生有著更豐富的內涵。

鄧月的文字導賞淺談寫生的歷史。兩位藝術家分享他們寫生寫心的心得——香港水彩畫家符聞一用寫生記錄自己與眼前人物、景物的情感連繫--懷念、同情、敬佩……,台灣的曹文娟用水墨寫生連結自我與大自然,「畫我腳下、書我心眼」。

寫生需要細微而深刻的觀察,覺察,不斷砥礪、精進。

「藝術當下」本月主題是寫生。這個主題十分有意思,因為寫生是很「當下」的事情。 寫生有時與素描並稱,英文都是 sketch。然而前者多指直接以實物、風景或人物為對象的描繪方式,後者概念上常指以單色在平面畫上表現立體形態的方法和技巧。不過兩詞互用也無傷大雅,本文就統稱為寫生。 寫生一般不為成熟作品而創作,尤其是歷史上的早期作品。很多時,藝術家為了搜集創作素材,或即時記錄影像和感覺而寫生,所以說這個過程頗為「當下」,有些人也稱之為「速寫」。後來歴經發展,也有一些畫家以寫生直接完成創作。這方面文章稍後再略提。。 自古中西畫家皆寫生 西方畫家很重視寫生,不論作為練習或搜集藝術素材。中國畫家則多是飽覽名山大川後,「目識心記」,心領神會,回到書齋上憑記憶、印象知感受揮毫。 說到中國畫家,他們的確憑著意念、學養或有時只因雅興一到,就在書案上創作出很多不朽作品。其實他們也會現場描繪,「當下寫生」,而寫生這個詞,在中文裡本就是這個意思。 例如,宋朝黃休復撰的《益州名畫錄》裏記載,後蜀畫家滕昌祐說自己「初攻畫無師,惟寫生物以似為功而已。」。推測滕昌祐的寫生,對象是有生命的東西,而風景、靜物,可能不在其内。蘇東坡在《書鄢陵王主簿所畫折枝一首》中有這兩句:「邊鸞雀寫生,趙昌花傳神」,這兩位畫家的寫生,也是以活物為對象。宋朝范鎮的《東齋紀事》卷四提到:「又有趙昌者, 漢州人,善畫花,每晨朝露下時,遶欄檻諦玩,手中調彩色寫之,自號寫生趙昌。」五代時(西蜀人)黄筌傳下來的《寫生珍禽圖》,基本都是草鳥蟲龜這些生物。因些,寫生的生可以就是活的意思。 時移世易,近現代中國畫家的寫生,當然包括了活物、非活物和各種景觀。劉海粟辦上海美專時,經常帶學生往外寫生,當時報章還當是新聞來報道的。除了他,其他大師如李可染、黃賓虹等,也通過寫生創作。 《寫生珍禽圖》 在西方,寫生傳統上指畫家粗略地描繪出對象,可能為了記錄形貌、印象或感受,也可能以此為基礎,準備繪成一幅作品。當然,亦有人只為消遣和自娱而寫生。 寫生讓畫者有一種自由自在的感覺,不怕過程中出錯。很多時,畫家並不在寫生中追求高度的形似,只要記下他們想記的特質就可以了。要擷取對象的特質,藝術家正正就要放鬆和放膽地記錄,把內在的心和對象聯繫起來,要心心相印,這是十分個人、十分當下的事。亦因此,寫生作品是他人所難以模仿的。 如此發展下去,藝術史專家逐漸發現到寫生作品的獨特藝術價值,從而對歷史上部分作品作出重估。例如,英國風景畫家約翰康斯特勃 (John Constable) 的寫生,在藝術成就上被認為與他不少風景畫作品並駕齊驅。康斯特勃主張藝術要從觀察自然中來,而不是憑空想像。人們亦以同一眼光審視文藝復興全盛時期的藝術家作品,例如拉斐爾和達文西的素描手稿,都被譽為具有很高藝術價值的作品。 英國風景畫家約翰康斯特勃 (John Constable) 的寫生,其藝術成就不下於他的風景畫作品 最初藝術家把寫生自家保留,很少把這些作品展出。到了十八和十九世紀,情況逐漸改變,寫生有時也登上大雅之堂。而這個時代,越來越多藝術家追隨自然主義。同時,在攝影技術還未出現之前,歐洲在這年代開始流行帶着繪畫工作旅遊的風氣。遊客把所見的景物畫下留作記憶,蔚然成風,專業或業餘畫家都會這樣做,成為歐洲人生活一部分。 上面分別略述了中國古代和西方藝術發展中所理解和展開的寫生活動。到了近現代中國,寫生卻被捲入一場中西文化交流和碰撞的風潮中。這方面值得在文章最後一個部分談一談。(以下各專家說法源出多處,因本文非學術著作,未有遂一引述。) 師法自然 寫生的其中一個重點是直接把對象記錄如描繪下來,而不是模仿別人的藝術創作。因此中國有句話「師造化」(向自然學習)就很能說明這狀況。中央美院教授薛永年就認為,中國畫具有優良的傳統,就是師造化。他認為這要比寫生廣泛,即是要師法萬物,對物寫生,又要以大自然的生成變化為師。 這確實是中國畫的特性。然而,隨著藝術經驗的累積,師造化以外 ,又自然地產生「師古人」的方法 ,這主要是從臨摹古人傑作中領會。師古人強調的不只是古人之法,而更重要是古人之心,體會古人怎樣把自然轉化為藝術的意趣。 現實上,後來卻有人以「師古人」代替了「師造化」 ,只懂臨摹古人,不再「直面」所描繪的對象,結果把藝術變成匠工。這情況到了晚清尤其嚴重。

水墨寫生是曹文娟的一種修行方式。她喜歡到大自然環境,特別是登上高山寫生,在這個過程中她與大自然及自己內心對話,因此她每一件寫生作品都記著當下的故事和心情,她不斷創作有故事的作品,並希望將作品中的溫度傳達給有需要的人和角落。 2014年,當教師的曹文娟走到人生路上的十字路口——參加校長甄選或是退休 。本身有先天性心臟病,加上甲狀腺腫瘤,醫生勸她要改變生活模式,她與家人商量後決定退休,專心習畫寫字和調養身心,同時做志願工作繼續為孩子的教育服務。 在大學修讀中文的曹文娟自覺心中住著一位老成的古代人,一向鍾情於詩詞歌賦、書法,所以她一心一意學水墨畫。「毛筆勝過各種現代書寫筆,讓我享受溶水入墨、墨分五色的淡雅幻化。反而西洋油彩堆疊的厚重感我不喜歡。」 水墨老師鼓勵她走出畫室,到戶外觀察大自然做寫生。曹文娟在鄉下農家長大,自小就對大自然有著一份特殊的親切感。帶著一枝毛筆、一點墨和寫生簿,出走大自然寫生,是賞心樂事。她更愛在高山寫生,每星期都會相約畫友一起登山寫生。她住台中,兩個多小時車程便可抵達三千多公呎高的合歡山。 登高寫生 因為那裡接近天 「我喜歡上山之後遠離人群的寧靜和傾聽大自然的不同聲音。大山、小山不拘,登山寫生除了可以健行強身之外,更可以因為登高而有更寬廣的視野,以取得最好的景物入畫。」 記得有一次登合歡山北峰,走到臨近山頂時她感覺非常不舒服,於是將腳步放到最慢,慢慢將呼吸壓到身體最深的內部,彷彿打坐時那樣舌頂著上顎深度腹式呼吸,終於登上北峰。 「高山空氣稀薄,必須放慢動作,因為慢,所以得以更仔細的觀察身邊的每一株植物或一塊岩石。而高山上強烈的紫外線會讓人不得不低頭關注腳下,低頭是一種絕對的臣服行為,臣服於大自然的不可爭、不可抗和不可思議。」 她感悟以萬物之靈自居的人,和地上的一株小草、一隻飛蟲的地位其實是相等的,一樣的渺小,正如古人云: 「渺滄海之一粟。」。 高山,是她認為一個比較接近「天」的地方,可以很清楚地聽見上天和自己說話。 日月潭也是曹文娟常常去健走和寫生的地方,特別是在玄奘寺,聽著佛號,潭水景色隨晨昏變化,在那裡寫生有一種禪修的寧靜。可是日月潭近日乾旱缺水,管理中心將湖邊步道入口都封閉了。她轉到貓蘭山頂畫日月潭,眼見湖光因乾涸的岸邊顯得寂寥,染色的心情也大減。 大自然 是最好的生命導師 大自然對曹文娟來說是生命的導師,也是創作和啟發的來源。 「山川石木、蟲魚鳥獸,都是最佳的寫生模特兒,可以說所有線條都來自大自然。四季更迭的繁花、葉落甚至降雪…..無形的時間和空間不斷交替演變,如同生命過程的成、住、壞、空,緣起復緣滅,與其感慨花落,不如用紙筆紀錄大自然給自己的感動。」 感動是她作畫的最重要動機。感動她的景物,讓她在心中許下「畫我腳下、書我心眼」的心願,希望將這些大自然的禮讚透過畫筆帶給所有人。 一次她在玉山塔塔加寫生,以為眼前寬闊山坡上長的是草,趴在地面近看時才發現那是一片不到三公分高的高山箭竹。這矮小的植物給她巨大的震撼——她見過的箭竹有高如兩個人的,有矮小如眼前三公分不到的,她悟出大自然中的生物比人更懂得適者生存和改變自己、找到生存的方式。如果箭竹堅持生長到十米高度,遇上霜雪和凜冽強風,除了受風摧折之外不會有更好的結果。 因此,她認為師法自然是再好不過的學習方式。 相中山坡上一片不到三公分高的高山箭竹教她領悟: 人,作為大自然的一個元素,和腳下一棵青草沒兩樣,都不過是時間和空間的過客,沒有孰重孰輕,只有先來後到。 寫生 就是與自己對話 寫景,其實就是寫心。曹文娟說寫生不是把眼前景物原封不動搬到紙上,而是一種持續的心理狀態——取材大自然的光影和線條,融合自己的心境而成為筆下的作品。 「每一次的寫生其實都是和大自然,和自己內心深度的對話,因此每一件寫生作品都會有一個當時的故事和心情在其中,有故事的作品就會有溫度,我希望能透過這些作品傳達溫度給每一個需要的人和角落。」 她甚至讓自己處在隨時隨心寫生的狀態,有時候清晨起床,見陽台的盆裁花卉展現不同的姿態,她就會拿出紙筆速寫,紀錄眼前景物和心情。 她一些作品上蓋閒章「心畫」,因為她視每張作品都是透過大自然的淘洗之後的成果。 請她分享得意之作,她選了三件作品,無獨有偶,都是在她最喜歡的合歡山畫的。

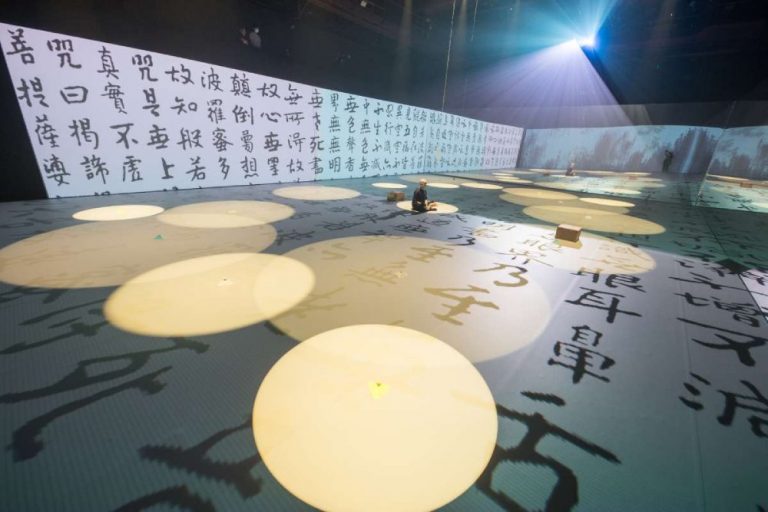

有人天天用書法抄寫,有人天天唸誦,有人聽譜了旋律的歌曲版……

全文只有260字的《心經》,文字簡短卻意義高深,很多人視它是佛學智慧的精華,短小令它成為了最入屋的佛教經典。

這次專題為大家介紹進念二十面體和北京藝術家尹秀珍分別用劇場和縫紉兩種破格的形式,把個人對《心經》的參悟藝術化,既是表達又是分享,既是藝術創作又是修行。

在進念負責音樂的陳浩峰說參與《心經即是巴哈》的音樂和聲音設計,體驗與傳統的音樂創作很不一樣。流行歌曲有開始和完結,進念早年以佛教經典《華嚴經》作題材創作的舞台劇,裏面的歌曲如「心如工畫師」也有旋律,而今次《心經》念誦教他重新思索何謂音樂。

「進念舞台創新實驗室 2021」此時此刻推出科技藝術劇場創作《心經即是巴哈》,導人關心自己的心靈,觀心修行,分明是對香港當下社會環境的一種回應。

《心經》有多個版本。若以玄奘法師譯出起計,此經自七世紀至今,已經歷了數之不盡的人耳聞口誦,至使這短短二百餘言的經文,不單止是文字的般若,更是聲音的般若。