從天降下黃衫客 十方示現觀世音──粵劇《紫釵記》和《香花山大賀壽》的精神價值

《紫釵記》和《香花山大賀壽》都是粵劇經典。前者由唐滌生(1917-1959)參考明代劇作家湯顯祖(1550-1616)的同名傳奇改編而成,1957年香港首演,至今仍是常演劇目。

《紫釵記》和《香花山大賀壽》都是粵劇經典。前者由唐滌生(1917-1959)參考明代劇作家湯顯祖(1550-1616)的同名傳奇改編而成,1957年香港首演,至今仍是常演劇目。

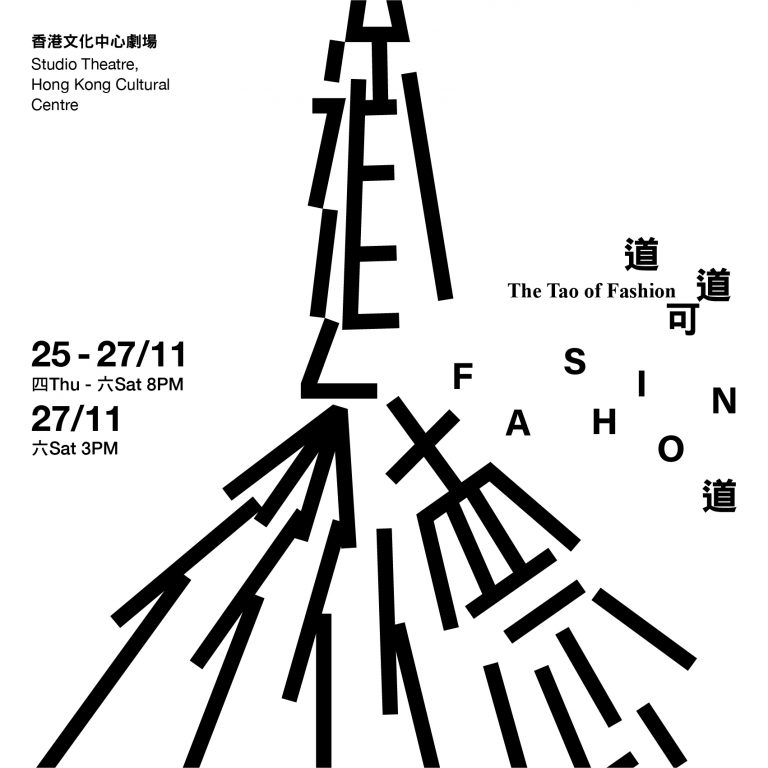

進念二十面體又有新作《道可道Fashion道》—–一直把經典融入劇場的胡恩威今次與大家共學《道德經》,以第一章「道可道,非常道」的義與名,集書法、水聲、時裝表演和數碼藝術科技於一台,虛實互動,引發觀眾,特別是藝術、設計和科技創作人從中思考非常的Fashion Show和非常的「道」。 在《道可道Fashion道》負責時裝設計的盧聲前(Sing)和數碼影像的胡海瀚(Benny) 接受了藝術當下的專訪,兩人分享在《道德經》思想框架下的創作歷程和心得。 觀眾應抱著看時裝表演還是看劇的心態入場觀賞? Benny : 《道可道Fashion道》是介乎Fashion show和多媒體劇場演出兩者之間的製作吧,是劇場表演、音樂、書法、動態追蹤技術 (motion capture) 與數碼人偶等元素糅合的體驗。 Sing : 我為這個演出造了 九件上裝,九 件下裝,由九位演員著上演釋即81種組合,與《道德經》的81章相互關連。觀眾會看到服裝上有不同的投影和Art Tech動態捕捉虛擬換裝,可能會感受到豐盛的體驗,又或者是對於時裝概念的一種衝擊,或者思考一下我們和時裝的關係是什麼。 光影與時裝,與演員和音樂又如何互動? Benny : 這場表演的結構是在81分鐘裡,一分鐘一章《道德經》。即時的動態追蹤(motion capture)技術會將演員的肢體動態轉化為特別的視覺效果,有點像數碼化的木偶劇。還有動態追蹤技術的應用,在演員的衣服上投影,無限換裝和虛實結合,人與科技的互動營造出多維度的體驗。 在創作過程中,我和Sing一直緊密合作,在他的意念上點火,撩撥靈感,這一刻我們還未知道成品是怎樣的。演員們與此同時在上正念工作坊,而音樂總監于逸堯和陳浩峰則在收集81種水的聲音組合,屆時大家會看聲色拼合的效果。 Benny 為《道》設計的數碼人偶 動態追蹤技術把演員的肢體活動轉化為特別的數碼影像 《道可道Fashion 道》眾演員 你們分別是怎樣投身時裝設計和多媒體設計的?

「養耳,潤耳,音飄」。今年初,九十四歲的朱慶祥在客廳裏拿着他用了六十年的小提琴侃侃而談,與眾樂樂,共享白咖啡。不論有沒有師徒關係,大家都尊稱他朱師父。在一星期前的公開演出中,他選用了這把琴,琴音正如他描述那樣,養、潤、飄 …..

一場突如期來的大病,令張駿豪 (Teriver ) 從此改變了做音樂的主軸—–好音樂不再是追求造詣,而是幫助別人的媒介,他積極推廣爵士音樂和即興爵士演奏,期望觀眾在享受音樂的多元藝術元素之餘,體驗正念,讓音樂撫慰心靈。由他策劃,融入了正念的《頃刻.當下 — 爵士樂心靈之旅》音樂會在中秋前夕演出,帶領觀眾起走過音樂與心靈的自我覺悟之旅。 台上放置的木製藝術裝置,透過燈光效果變成大樹,與香花、石頭鋪設的花路互相融和出一個美麗的大自然,令人放鬆。 感悟身心平衡至重要 安定心靈趕走恐懼 Teriver被譽為少數立足國際的爵士結他手兼音樂會策劃人。爵士結他演奏、作曲、出唱片和策劃演唱會,多才多藝的他事業如日方中,沒想到突然要面對死亡的恐懼,過去一年多他頻繁進出醫院,心情跌到谷底。他確診肺癌四期,由於是罕有的基因突變引起,當時香港沒有醫治的藥物和方法。當時沒想太多,只想著如何繼續生存。去年10月幾經人緣巧合,他有機會試用新藥,半年間病情反反覆覆,去到最後一刻奇蹟出現,他的病情從此穩定下來,生活和身心慢慢回復正常。 「人生在很如意的時候,可能因為一件很小的不如意事而令你不開心。而人生最不如意時,未必是最壞的時候,一件微細的好事(體檢結果癌細胞沒有再擴散),又足以令你好開心。轉念,可以掌握自己的情緒。」Teriver得知病情好轉,趕緊與父親慶祝。 「最嚴重的一次,與父親坐在擠擁的咖啡店,我向他交代身後事。」他說因為病重,情緒低落而令病情轉差,身心互為影響,令他決心找方法打破這惡性循環。拍檔Sheeta (吳少慧) 向他介紹不同界別的朋友,他試過佛教靜坐、冥想、瑜珈,甚至去團契的各種正念體驗 (mindfulness)。沒有宗教信仰的他感到冥想和瑜珈都是調適身心的有效方法,讓他活在當下,內心不會被死亡的恐懼佔據。 身體很誠實,Teriver回想病發前半年不時頭痛、咳嗽久久都不好,原來那些都是身體發出的訊息,控訴工作過勞和壓力過大。這幾年Teriver對新機會來者不拒,做了許多突破工作。 從鬼門關走出來,Teriver人生觀有了很大的轉變。生活的首位是身心平衡,每天先行照顧自己的身心靈,觀察自己有沒有不適之處,做瑜珈、靚觀,修正自己後才去做其他想做的事,例如看書或玩音樂,以前在放在第一位的工作,如今在最後的位置,而且只會做真正想做的工作。 本地著名爵士歌手兼瑜珈導師Angelita Li帶領觀眾冥想,在淡淡花香下,與結他手Eric Chong 玩即興爵士音樂,開啟觀眾五觀感受。 清空才能接收 正念提升創意 爵士樂由非洲傳到美國而被發揚光大,很多西方樂手一直深受東方文化思想影響,中西文化不只在音樂上互相融合,也在樂手的精神層面相遇。 「當精神高度集中,逐步放下雜念的時候,人會感覺平和一點,而即興 (Improvisation) 奏樂能夠開啟我們的觸感,這樣才有「空間」接收,去感受音樂的流動,那股正念力量好powerful(有力量)。」 Teriver亦說透過正念練習,心靈清空了,自己開放了,在音樂方面比以前更有創意。正念就是專注頃刻 、當下的視覺、聽覺、味覺、觸覺感受,尋回清徹、強大而安定的心靈,做回自己主人,身心達至平衡的狀態。

康華演《乾坤鏡》踩蹻舞關刀(攝影Ringo Tang) 商場直播奧運賽事的屏幕前,市民為香港隊打氣的叫聲直透防疫口罩,公共空間裏乍現久違了的歡愉。港隊奪得劍擊金牌和游泳銀牌後,乒乓球女團晉身銅牌賽。兩間電視台分別安排不同女團成員的父母在鏡頭前見證獎牌誕生。三位精英運動員的成長背景一時間成為城中熱門話題。根據傳媒報導,李皓晴、蘇慧音和杜海琹都是土生土長的香港女子,她們不約而同在十五歲退學,成為全職運動員。 粵劇界也有輟學追夢的少年。 去年秋天,康華(原名廖康華)、御玲瓏(原名徐倩殷)參演《玉皇登殿》,是疫情稍緩時一齣香港製作的大型粵劇,康樂及文化事務署主辦,八和會館製作,公演了五場。她們在不同場次擔演同一角色──桃花女,持劍出場時,戲服的飄帶隨着步履輕輕搖曳,展現仙子的風姿,至腿部提起,才讓觀眾看清楚她們穿的是鞋底不足三寸的「蹻」。舊時旦角演員從小練習蹻功,好像穿着一雙斷了鞋跟的高跟鞋走路,甚至打鬥,全程只有前面三隻腳趾着地。 神奇「蹻」功 清廷禁女演員時期,京劇男旦把蹻功練到出神入化,不單藉着模仿紥腳(纏足)女子的三寸金蓮來加強性別扮演的說服力,而且通過這種技藝讓戲曲觀眾獲得奇幻的美感經驗,例如紥腳俠女所向披靡就十分神奇,虛幻的戲劇真實令人物活靈活現。清廷解禁之後,女旦也練蹻功。自上世紀50年代起,旦角普遍都不踩蹻演出,長時間練習蹻功的演員很少。 康華、御玲瓏現年三十出頭,至今練習蹻功十多年,是香港土生土長的粵劇旦角演員,為了專注學戲,不約而同於中三後輟學。 她說「起水泡」,她便說「生雞眼」。她說「瘀甲」,她便說「爆甲」、「甩甲」。我請御玲瓏和康華分享踩蹻背後的故事,她們就像唱雙簧般一搭一和,提及這些周而復始的傷患時,竟然雙瞳閃爍,笑靨生花。 御玲瓏(左)和康華(右)自少女時期置下的蹻(攝影Ringo Tang) 康華的師父認為旦角第一件事就是學踩蹻,於是讓她每天踩着蹻在一方磚上站立一小時,從最闊最矮的一面開始,穩了,就站在較窄較高的一面,最後把石磚直豎起來,站到最窄最高的一面上。小腿,大腿,臀、腰各部位的肌肉都要穩住,稍一洩氣就連人帶磚塌下來。就這樣站了一個月,師父才讓她學習其他踩蹻的技巧,那年康華十二歲。御玲瓏雖然也是師徒制出身,但她的師父並沒有從第一天起就教她踩蹻,後來她自己表示想學,十五歲開始練蹻功。 十多年來,她們仍然記着師父的要求:別讓觀眾一眼就看出你踩着蹻出來,意思是踩着蹻卻要像沒踩般自如。她們異口同聲強調,這是最基本的。事實上,戲好看與否,不在於刻意展示高難度動作,在於舉手投足都是劇中人。戲臺上的舉手投足全是技藝。 康華、御玲瓏在不同階段拜於不同師父門下學藝。她們都成立了自己的劇團,也不時搭班演出。今年初,她們參演康樂及文化事務署主辦,穆如室製作的《乾坤鏡》(五代同台版),康華演水中龍母,踩着蹻踢槍、耍雙鞭、舞大關刀。御玲瓏演端莊、癡情的狀元夫人,琢磨唱腔,表達內斂的濃情。 最近,御玲瓏以自己的班牌主演《鍾無豔》,畫臉譜的刀馬旦戲,場場舞刀弄槍。康華以自家的班牌主演《雙槍陸文龍》,上半場演陸夫人,唱旦喉;後半場演陸夫人之子,有別於粵劇文武生以接近自然發聲的平喉演唱,她以高亢清越的小生喉,演繹未轉聲的少年陸文龍。她們的作品展現出與《帝女花》、《鳳閣恩仇未了情》等香港常演劇目截然不同的藝術風貌。 御玲瓏畫半臉演《鍾無艷》(攝影Ringo Tang) 保護粵劇 培育新一代 粵劇在2009年列入聯合國教科文組織的《人類非物質文化遺產代表作名錄》,成為香港唯一的世界級非遺項目,確認急需「保護」。過去十多年,香港政府及民間團體都有投放資源保護粵劇,包括兒童及青少年粵劇培訓。例如,八和粵劇學院在2008-09學年開始提供四年制的青少年培訓課程,收生年齡十三至二十歲。香港演藝學院戲曲學院在今年秋季首辦一年制的青少年粵劇課程,入學年齡十二至十八歲。查篤撑兒童粵劇協會的課程,最低入學年齡四歲。這些粵劇班都是每周上課一天,周六或周日,屬課外或工餘活動的性質。 香港乒乓球總會在2003年推出「育才計劃」,以奧運為目標,在十二歲或以下的小球員中挑選有潛質並且願意的參加,每周訓練五天。奧運銅牌得主李皓晴十二歲起透過這個計劃接受重點培訓。主流課程不可能適合每一個兒童及青少年。當孩子展露不一樣的天賦和志趣時,如果社會沒有為他們提供適切的教育,這些孩子的路就會很崎嶇。除了技巧訓練外,也必須讓孩子讀書,只是所讀的書不盡相同。 學藝雙攜的演員所演的戲,可以觀照世界,觀照自己。

由「未知生焉知死的DR. A」、「想生BB的B小姐」、「死頂不執生的C總裁」、「送死App之Death Panda」、「前世係口罩的7E字」…….到「德福花園保安W 的死亡遊戲」、「打七七四十九針的X、Y燒衣」,以至「眷戀塵世塔羅牌會長Z」。 進念.二十面體最新推出的劇場作品《香港生死書》(HK A Theatre of Life & Death),以A至Z26個英文字母編排26幕有關香港人與動物的生死故事。一看故事的題目,就知道是貼地兼貼身的玩味之作,以輕鬆手法引發觀眾的興趣去探討和思考人生大課題。 創作緣起 《香港生死書》由胡恩威擔任導演、編劇及設計。「想觀眾從劇中接收到甚麼? 這問題交由觀眾自己找答案好了。《香港生死書》 好似《東宮西宮》一樣,可能最多人記得的是富娛樂性、搞笑的演出或歌曲; 而有興趣思考人生哲理的,關心社會政策的觀眾也會找到值得深思的引子。」 進念在今年四月有大型製作《心經即是巴哈》,事隔才四個月又有新作。胡恩威接受藝術當下專訪時表示,香港人口高齡化,每年的死亡人數己超出新生嬰兒數目,單身人口增加,他們年老時由誰來照顧……,生與死是他一直關心和經常思考的課題。 觸發他寫《香港生死書》這劇的,是過去幾個月擦過他身邊而「離開」的人。 著名文化藝術評論家周凡夫七月辭世。「周凡夫先生也有看《心經即是巴哈》和寫評論(1); 我和他在劇場還傾談了一會。周先生的導讀式評論引導大家欣賞和詮闡藝術創作,在香港不可多得。我和他不算相熟,但這樣一位前輩,不吸煙卻患上肺癌,離開了。」在胡恩威眼中,一些朋友移民「離開」也令他想到死亡。 26個生死故事 滲入佛家生死觀 胡恩威想到香港人受根深蒂固的物質主義和消費文化影響,普遍人覺得死亡是遙遠的事,關注死亡並不會帶來即時回報,於是「到死至算」。人人都要面對死亡,他認為香港社會需要有多一點的思考: 「生為何來,死往何處去? 」,認識生命的意義和如何接受死亡。他說佛教的生死觀比其他宗教更完整,和重視死亡。所以佛理是這齣劇的主軸。 佛家說「照見五蘊皆空」觀念,只要色、受、想、行、識五個構成人的元素缺少一項,生命即不存在。五蘊不離於「緣起法則」,依著時空的因緣不斷變化、組合。因此,生命現象是虛而不實,暫時而非永恆的。明白人生無常,對未來生有了定見和規劃,透過修行去從生死苦中解脫出來,就能夠坦然面對死亡。 《香港生死書》的宣傳簡介文字直說: 「在香港這個對死避而不談的舞台,我們都要在台上謝幕。舞台就在這,今天有誰上台獻醜?」胡恩威相信在舞台、劇場講述生死,會比看電視、電影或視頻更有衝擊力和真實感。曾經意興闌珊,想過把進念解散的他直言,劇以載道,講人生哲理和佛理的智慧,讓他重新發現劇場「生存」的意義。 《香港生死書》由26個人和動物的生死故事拼湊而成,由A至Z編排,故事都是他的個人觀察、感悟或針砭時弊——收到新生命降臨的喜訊,突然傳來親友離世的消息,問米與死去的人溝通,成胎多久才算是生命?在家中離世和在醫院離世有何不同? ………胡恩威說段落式的編排正是人生寫照,我們的經歷都是一個又一個的片段。加入了動物,因為很多人是從飼養竉物而接觸生與死的課題,佛教所講的輪迴也牽涉動物。

藝術當下訪問了為《緣起敦煌 》執導及編舞的舞蹈家陳磊,請他分享創作心得和感悟。 攝影: Film Magic 《緣起敦煌》編舞過程中遇到最困難的是甚麼? 陳:舞蹈作品通常可以從動作、形式、內容三方面拆解。 我們日常走路時腳下一滑,即「發力」,形成重心失衡的「動勢」,而產生摔倒在地的「動作」。敦煌舞的「動作」發生、發展都以靜態為出發點和回歸點,由於動作缺乏必要的「發力」導引,因此很難形成「動勢」。由於難產生動態鮮明的舞韻,大部分敦煌舞蹈作品容易予人行行企企擺造型的審美疲勞感。 我在編舞過程中比較注重自身的肢體邏輯,充分利用象徵敦煌美學的道具去產生自然的「動勢」,藉以為肢體動作提供指引。例如舞者用不同力度、方向拋綢與接綢,就產生了不同的動態,再按動勢融入典型的敦煌舞姿造型和當代舞蹈動作,從而發展出不同的敦煌舞動作。 怎樣做到共融相生——承襲前朝作品的基礎,投入當時人的視角? 陳: 敦煌壁畫之所以能予人們強烈的印象感,主要是豐富而飽滿的色彩,其次是密集細緻的構圖,再來就是其注重細節的刻劃與描繪。這三個特點,正是我們需要在舞台上呈現,讓香港觀眾在藝術面向感受到強烈的個性和美,以及在人文層面找到情感共鳴,這也是「共融相生」的理念基礎。「共融相生」是敦煌藝術最為鮮明的藝術特點,說的不僅是佛教文化與中原文化的共融,也是歷代人文與傳統審美理念之間的共融,並相互作用,造就了敦煌藝術。 我沒有置身莫高窟,我的感受淺薄一些,但相對也寬廣一些;我沒有親臨敦煌,我和傳統的距離遙遠一些,但同時也更貼近我的觀眾一些,更站在我們所共同身處的背景經歷的客觀層面。這決定了《緣起敦煌》是立足香港,以當代都市情懷為審美導向,用當代方式挖掘、開發傳統人文和藝術經典的思路。 壁畫上有舞動短綢的飛天。這正是導演為狹小的港式空間創作《緣起敦煌》時其中一個重要靈感。 《緣起敦煌》得到第五屆全國少數民族文藝會演。 其中「法相莊嚴」選段, 更加揚威海外, 在歐洲新布拉格國際舞蹈藝術節奪得評審會主席大獎及編舞銀獎。 在疫情和社會所遇到的各種挑戰下,你們藉此劇想向香港普羅大眾傳達的訊息是甚麼? 怎樣從生活角度出發去欣賞這劇? 陳:《漢書》:「敦,大也。煌,盛也。」敦煌代表了強盛與富足。 《緣起敦煌》首演創作於 2015 年 8 月, 轉眼六年過去了,期間香港經歷了太多的風雨和動蘯。作為一個文化傳播者,一個藝術工作者和傳遞美的使者,我的心中有這樣的答案:敦煌是中華文化海納百川,博大精深的最好寫照;這部劇將香港與大陸一脈相通的「文化之緣」和「時代之緣」放在創作之前列,我特別想借這個「緣」字看敦煌,因為「緣」源於人,源自千年前的一個古人強大的信念,將普世眾人的價值聯繫;而眾人又將這份珍貴的價值傳播、傳遞,將其描繪在一窟又一窟的石壁上,鐫刻在一代又一代人的心中。今日,這份價值的傳承之願,流淌在我們跳動的脈搏裡。 你們本人信佛嗎? 個人感悟最深的一幕是甚麼?

相片截自media.wired.com 有數十年經驗的資深樂迷或許會記得,在九十年代至本世紀初,大家相信鐳射唱片(CD)是最出色而方便的音樂載體,很多人對古舊、笨重、打理麻煩又佔據大量空間的黑膠唱片棄如敝屣:唱片店作特價銷售也往往無人問津,有時甚至在大廈垃圾房也會見到一堆遭丟棄的黑膠。 當時大概沒有人想過,黑膠會有復甦的一天。今年6月,大型國際購物網站Amazon宣佈開辦黑膠唱片會,向繳付月費的會員每月供應一張黑膠唱片,可見市場相信,黑膠復興並不會是短暫的熱潮。而約一年前,美國唱片業協會(Recording Industry Association of America,通常簡稱為RIAA)公佈,在2020年上半年,黑膠的營業額自1986年以來首次超越了CD的,達2.32億美元,佔了實體音樂媒體銷售額的62%。 當然,單看這項比較多少有誤導成分,因為造成這項超越的主因,是CD銷售下降多於是黑膠的復興;此外,現在音樂市場真正的主流是非實體的網上串流平台,在上述時期佔了整個音樂市場營業額的85%,達48億美元。不過,黑膠的受歡迎程度方興未艾,卻是不爭的事實。根據360 Research Reports有關全球黑膠銷售的研究,估計營業額在2021至2026年間的複合年均增長率為15%,到2026年將達4.8億美元(筆者按:由於上述兩機構所用的計算基礎和方法不同,兩組數字不能互相配合參照)。 究竟黑膠為甚麼會復甦?可以有很多不同解釋。或許最顯而易見,也難於否定的一點,是從音響「發燒友」角度,時至今天,用數碼(digital)器材和音樂載體播放出來的音效,原來仍不及模擬(analogue)器材和黑膠唱片。這個情況有違CD起飛時期大家的想像,令不少高端音響發燒友一直堅守或重新投入黑膠的世界。 不過,單純是上述的音響角度,又或是所謂懷舊熱潮,並不足以全面解釋黑膠復甦的原因──受歡迎的不單是講究音效的所謂「發燒」唱片或昔日的舊唱片,很多不見得「發燒」的新唱片同樣會推出黑膠版本,也為市場受落。因此我們應該思考一下,作為聆聽音樂的媒介,黑膠或模擬模式跟數碼模式究竟有甚麼不同。 相片截自 www.wallpaperflare.com 談「擁有」,並不是執著於物欲,而是怎樣建立自己的品味和欣賞標準。過去我們要買唱片,大多數人都有經濟條件的局限,需要作出取捨,選擇自己喜歡的來買,可能花上大量時間摸索、試聽、思考和搜購,從而建立自己的品味,這個過程中帶來的趣味,並不亞於聆聽音樂本身。到了今天,由於在串流平台上選聽甚麼都沒有額外的經濟代價…… 回想CD剛推出時,標榜的除了音效以外,更重要的是聆聽和儲存時方便:可以不停播放接近八十分鐘的音樂;可以使用汽車上和隨身的器材播放;碟上的數碼檔案可以百分百複製母帶的檔案,而且永不會磨損(這並非事實,倒是後話,生產商當年確曾如此標榜);可以遙控;播放時可以暫停(pause)、重複(repeat)和隨機播放(random)……到了檔案下載和串流平台的年代,各種方便更進一步。 「方便」是數碼音樂媒介的優點,但也是缺點,因為我們會在很多種狀態下聆聽音樂:在駕車或搭公共交通工具解悶;在工作、做運動、功課、家務時播放作為背景;用來伴舞或增添派對或宴會的氣氛……這些是音樂的「功能性用途」。很明顯,以電子儀器播放數碼版本正好迎合這些功能。 不過,有些時候,我們想細心和專心地聆聽音樂:讓情緒受感染,隨著旋律起伏;想細味歌詞的微言大義;期望仔細領略歌手演唱、樂手彈奏的高超技巧……在音樂作這種「欣賞性用途」時,我們其實並不需要那麼「方便」,樂意先清潔一下黑膠唱片,然後倒一杯茶或酒,坐在沙發上,手持唱片封套讀一下歌詞,每隔約二十分鐘站起來翻一次唱片。我們需要的,是享受一段人性化的生活過程,而畢竟那些甚麼暫停、重複、隨機功能,又或乾淨無損的聲音,其實並不那麼人性。 進入了串流平台的時代,實體音樂產品與非實體的音樂電腦檔案之間的差異,又形成另一個值得深思的問題。消費者訂購了某個串流平台,就仿似擁有了全世界的音樂,甚麼都可以選聽;但同時又甚麼都不擁有,一旦中止訂購,就甚麼都再聽不到。談「擁有」,並不是執著於物欲,而是怎樣建立自己的品味和欣賞標準。過去我們要買唱片,大多數人都有經濟條件的局限,需要作出取捨,選擇自己喜歡的來買,可能花上大量時間摸索、試聽、思考和搜購,從而建立自己的品味,這個過程中帶來的趣味,並不亞於聆聽音樂本身。 到了今天,由於在串流平台上選聽甚麼都沒有額外的經濟代價(代價只是時間),大多數聽眾不會主動仔細認真思考聆聽選擇,可能根據「前串流時期」已建立的口味,更有可能是影音媒體和社交媒體在日夜播放的歌曲,又或串流平台根據演算法(algorithm)作的推薦或不知誰人編排的歌單。但這些消費者失去的,卻是從摸索和培養品味而來的趣味。這大概是實體音樂產品仍有捧場客的重要因素之一。 當然,黑膠唱片在市場日後不可能壓倒非實體的數碼主流,但卻代表著音樂世界中仍有著重人性化和認真品味的平衡。

攝影: A. Chester Ong 新冠肺炎肆虐全球差不多一年半,其中一個受打擊最嚴重的範疇是表演藝術,各式藝術表演活動在這段期間近乎完全停頓。最近香港的疫情稍為緩和,不論是表演者和觀眾都靜極思動,藝術表演逐漸復甦。 其中一個即將上演、惹人注意的節目叫《Our Jazz Pianists》,7月4日(星期日)在柴灣青年廣場的Y綜藝館舉行,有四組樂手由下午3時一直表演至晚上。顧名思義,這項表演由本地的爵士樂鋼琴手擔綱。 張景謙(右)和這次音樂會的共同製作人呂奡元。他們請來多位技藝達國際級專業水平的爵士樂手擔綱演出。(攝影: A. Chester Ong) 四位爵士鋼琴手嶄露舞台 呈獻國際級水準演出 籌劃這個音樂會的張景謙(Clarence Chang)解釋這個構思:「我們休息了很久,構思應該搞甚麼節目時,大家討論之下,覺得香港近年湧現了很多出色的年輕爵士鋼琴手,不如就舉辦一個以鋼琴手為主題的音樂會吧。」張景謙以往從事音樂製作,曾為夏韶聲、蔡琴等監製唱片;過去十多年主力在香港舉辦國際樂手的音樂會,特別是Jazz World Live Series更帶來了不少爵士樂高手,他並為康文署籌劃過2018年和2019年的「爵士馬拉松」活動,對國際和本地的爵士樂壇瞭如指掌。 細看這次擔綱的雷柏熹(Patrick Lui)、李梓禾(Bowen Li)、張貝芝(Joyce Cheung)和朱肇階(Daniel Chu)的履歷,發現他們有不少共通之處:首先是全部都很年輕,只是二十多歲至三十歲左右,都曾到美國或英國的音樂學院修讀,回流香港幾年,已成為獨當一面的樂手。說到音樂風格,張景謙說:「他們聽現代的爵士樂(contemporary jazz)長大,像是Brad Mehldau 和Fred Hersch 那些,彈奏的風格也較接近他們。」

十月,呼吸微笑身心正念中心與晨曦青少年文教基金會聯手推出「喜悅•正念•唱歌」音樂教室視像教學計劃(簡稱「正念音樂教室」)。希望透過正念唱歌的方式,培養我們內心平靜、安定和理解的力量。

聲音,對應我們身體內在和自然環境。人在頻率振動下,尋找靜心之道,尋求那屬於我們的原本狀態。著名舞台設計師及頌缽演奏家曾文通,透過磬缽演奏,引領我們回應聲音的根源。簡單直接的,表達出我們對體悟生命的渴求。「不要有所期待。」文通說。

十一歲那年,他便訂立了人生目標:當音樂家。「我很小就知道成功有三個元素:一、你擅長做某件事;二、社會需要那個技能;三、這是一件你喜歡的事。」他喜歡吹長笛、擅長吹長笛,市民大眾也愛聽他演奏。一位音樂界的新星,就這樣在因緣和合下煉成了。