戲臺上的名士風度、思想學說要義、古琴韻致──杜國威新編粵劇《竹林愛傳奇》引發的思考

戲劇並非歷史,虛構故事無妨。不過,角色的言行舉止仍要呈現歷史人物的精神氣質嗎?在新編粵劇中,滿腹經綸的魏晉名士說通俗的港式口語,並調笑一番,合不合適?

戲劇並非歷史,虛構故事無妨。不過,角色的言行舉止仍要呈現歷史人物的精神氣質嗎?在新編粵劇中,滿腹經綸的魏晉名士說通俗的港式口語,並調笑一番,合不合適?

跨界創作的世界性風潮方興未艾。作為傳統戲曲劇種的粵劇也有不少跨界作品。上世紀50-60年代,香港製作的粵語戲曲片就是粵劇和電影的跨界結合,數量可觀。

上月下旬至本月初(2022年11月24日至12月3日),西九文化區戲曲中心(下稱西九)一連10晚公演「小劇場粵劇獨腳戲」《修羅殿》(以下簡稱「獨腳戲」《修羅殿》),由羅家英編劇、導演、主演;西九文化區管理局表演藝術主管(戲曲)鍾珍珍擔任監製、聯合導演及劇本整理。節目由西九製作。筆者看了首、尾兩場。

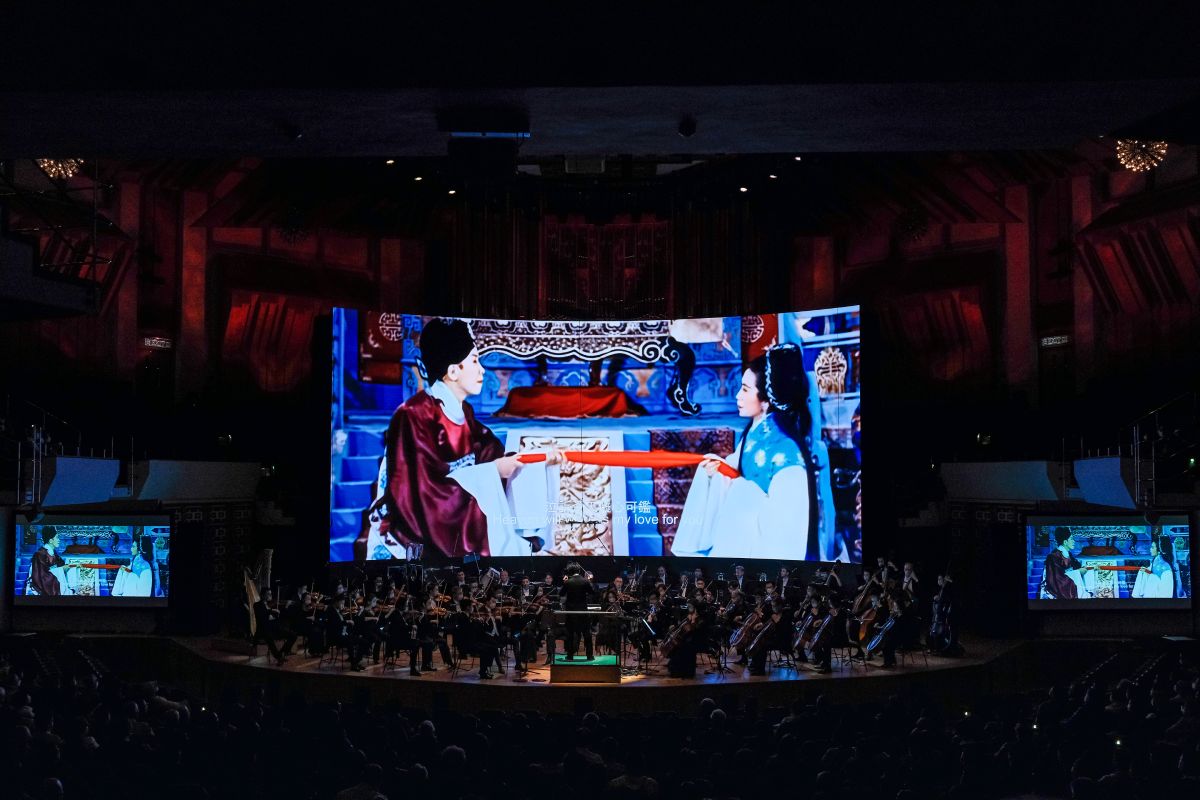

隨着藝術與科技結合的世界性風潮,近年香港有粵劇製作嘗試將投影新科技與傳統藝術結合起來。鳳翔鴻劇團的《木蘭傳說》(2019首演,2020重演)和揚鳴藝術粵劇團的《子期與伯牙》(2021)用了比較前沿的投影技術,根據宣傳海報的描述,前者是「3D立體投影」,後者是「3D全息懸浮投影」。

一個多月前(2022年8月13日),西九戲曲中心茶館劇場新節目「開心穿粵」正式公演,節目概覽重點宣傳「由人工智能程式操作的機械人與茶館新星劇團一起演出」的新猷。

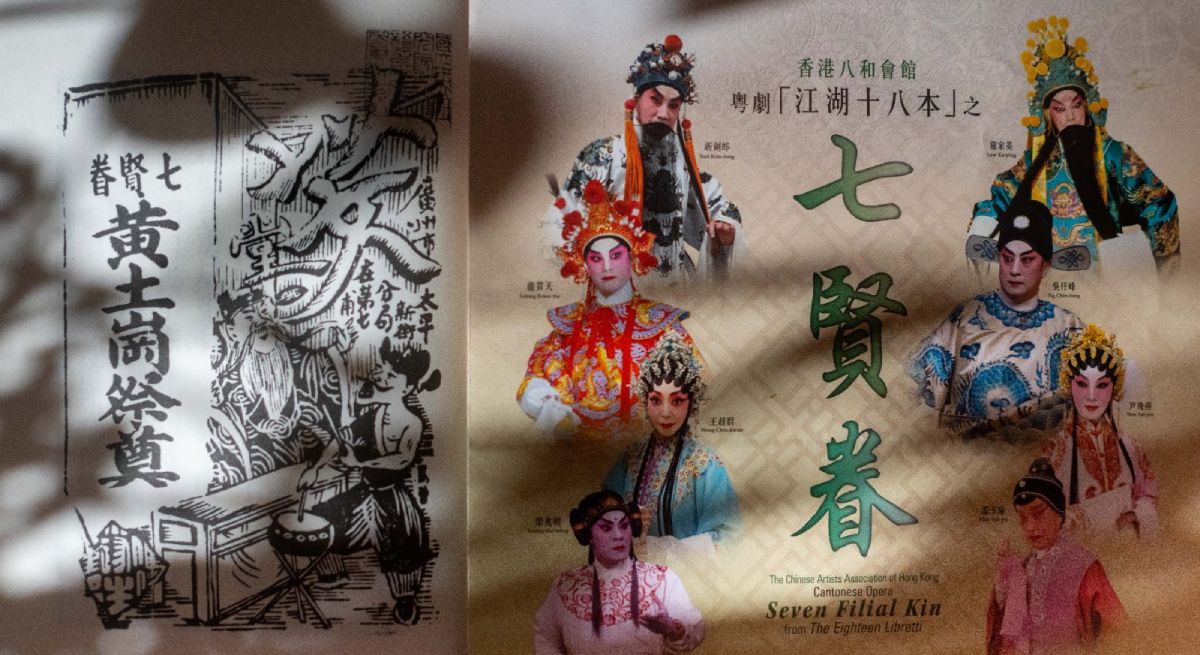

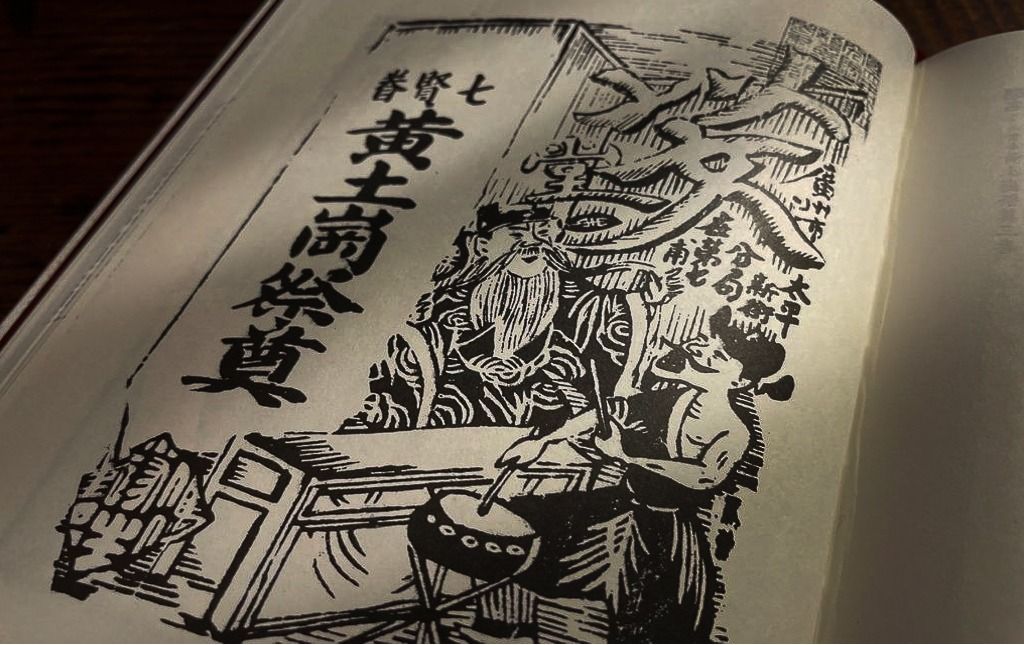

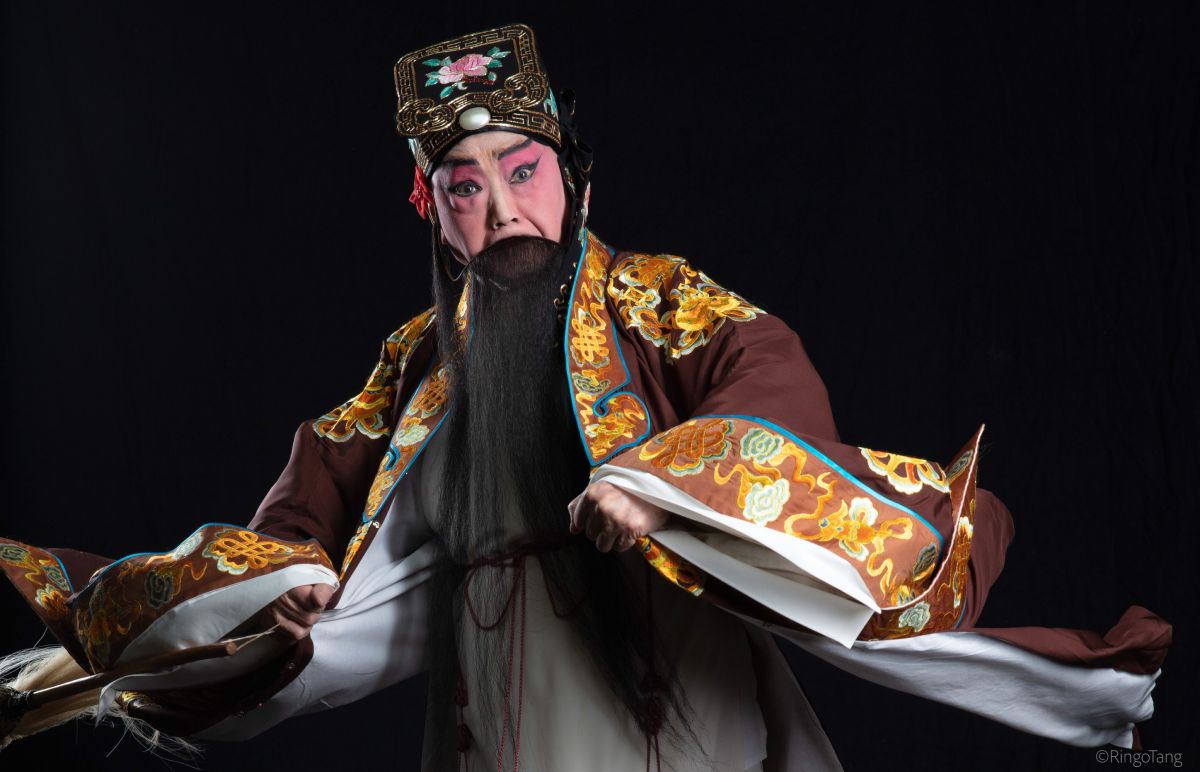

2022年6、7月間,香港資深粵劇工作者羅家英、新劍郎參考《七賢眷》的提綱,結合過去數十年來在馬來西亞做神功戲,演出此劇的經驗,帶領香港八和會館(下稱八和)團隊將這個晚清粵劇劇目在舞臺上「重構」出來。

粵劇行會香港八和會館(八和)製作的傳統劇目「江湖十八本」之《七賢眷》剛於早前煞科,在兩個月內前後演了3場,筆者看了6月3日及7月23日兩場。

在沒有攝影技術的年代,人物肖像大多是畫出來的。東晉畫家顧愷之有時畫了形體數年後也不點上眼睛,別人問他因由,他說:「傳神寫照,正在阿堵〔這個〕中。」事見《世說新語.巧藝》。

聯合國在2003年通過《保護非物質文化遺產公約》,就保護無形的傳統資產(諸如口述傳統、表演藝術、習俗、儀式、節慶活動、製作傳統手工藝品的知識和技能)開展國際合作。中國在2004年成為締約國,香港特區政府隨後執行公約的保護措施。

粵劇是香港具代表性的傳統表演藝術。以新冠病毒爆發前的一段時間為例, 2017年3月至2018年2月合共演出921場,包括279場神功戲,平均每日2.5場,演出場次比音樂、戲劇、舞蹈三個界別都多。

《紫釵記》和《香花山大賀壽》都是粵劇經典。前者由唐滌生(1917-1959)參考明代劇作家湯顯祖(1550-1616)的同名傳奇改編而成,1957年香港首演,至今仍是常演劇目。

「養耳,潤耳,音飄」。今年初,九十四歲的朱慶祥在客廳裏拿着他用了六十年的小提琴侃侃而談,與眾樂樂,共享白咖啡。不論有沒有師徒關係,大家都尊稱他朱師父。在一星期前的公開演出中,他選用了這把琴,琴音正如他描述那樣,養、潤、飄 …..