展能藝術家參與藝術發電機計劃: 我的身體 活現藝術

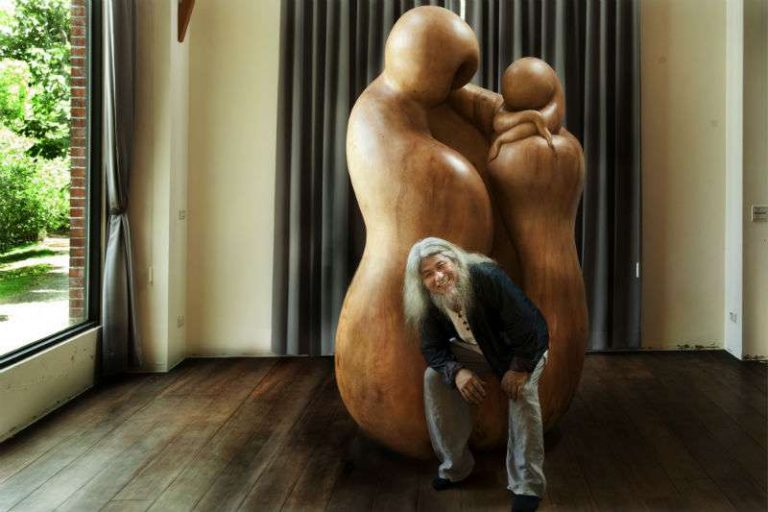

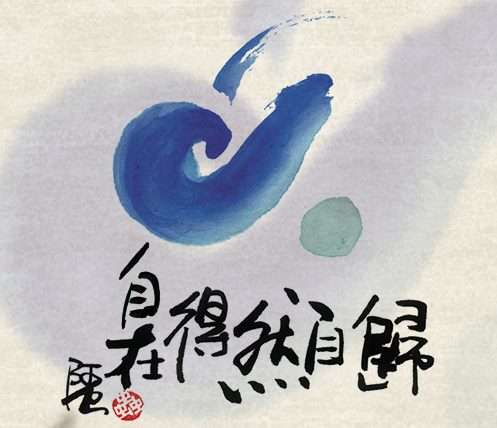

香港展能藝術會獲香港藝術發展局資助,早前推出「藝術發電機-藝術家培訓計劃」引導本地展能藝術家深化發展個人的藝術實踐。 十位參加的展能藝術家者抱著樂於探索和冒險的精神,參與計劃安排的創作工作坊、小組分享和個別指導,作出個人的新嘗試——試驗不同的藝術材料; 開展新的創作概念和主題。他們不約而同說短短一個月的歷程,猶如充電,大家都貫注了新的能量去創新和表現自己。 計劃邀請了英國視覺及表演藝術家Rachel Gadsden博士提供指導,引導藝術家深入探索、互相啟發,從而創作出更富深度及個人風格的作品。她說由最初擔心在線上做創作工作坊會困難重重,但結果她喜見十位藝術家都非常投入,創作出對他們而言重要的作品,並且建立自己的方向; 而這些作品都來自藝術家的內心深處,都是有靈魂的創作,所以也能夠感動人。課堂亦設賞析環節,鼓勵學員欣賞和評論其他藝術家的作品,並思考與其作品之間的關聯。 藝術發電機計劃的本地導師黎慧儀說與學員一起經歷了一趟旅程,樂見大家都勇於接受挑戰走出自己的舒適區,過程雖然緊迫,但各人都很努力,從他們的作品可以感受到各人的思想和理念。 計劃以網上公眾分享為總結,參與藝術家在分享會上介紹自己的理念及作品。www.youtube.com/watch?v=G_qjkOiWDSM Rachel Gadsden博士的創作範疇包括繪畫、表演、數碼電影和動畫,作品跨越主流及展能藝術領域。她早年在中東成長,她二十年來參與多項英國和國際的藝術項目,多以殘障、戰爭、難民、疫情等為題材建立跨文化對話,探討人性的普世觀念。 Gadsden博士目前專注於英國/阿拉伯的合作,以期連繫兩地的主流和弱勢/殘疾人士及社群,頌揚個人身份,文化及精神。她於2014年獲頒European Diversity Award – Hero of the Year; 2017年憑It was Paradise(與巴勒斯坦藝術家合作的項目)獲多項殊榮。 歐陽毅禧 用炭筆和顏料,強調以快的速度去創作帶有強烈情感的形體素描,他以《裂痕》去表達內心的不滿和放不下的感覺。「我選擇不去修補這些裂痕,而是讓時間去沖淡經歷,再面對新的將來和生活。」 黎惠珍《木棉花.我.故友》,粉彩及炭筆筆紙本,41.5cm x 58.5cm 黎惠珍(Sonny) 透過自畫像探索自己的身份。「參加這計劃而要上課,我坐巴士上課時每次經過天主教墳場,都會想起兩位離世的朋友;