樹木的禮讚

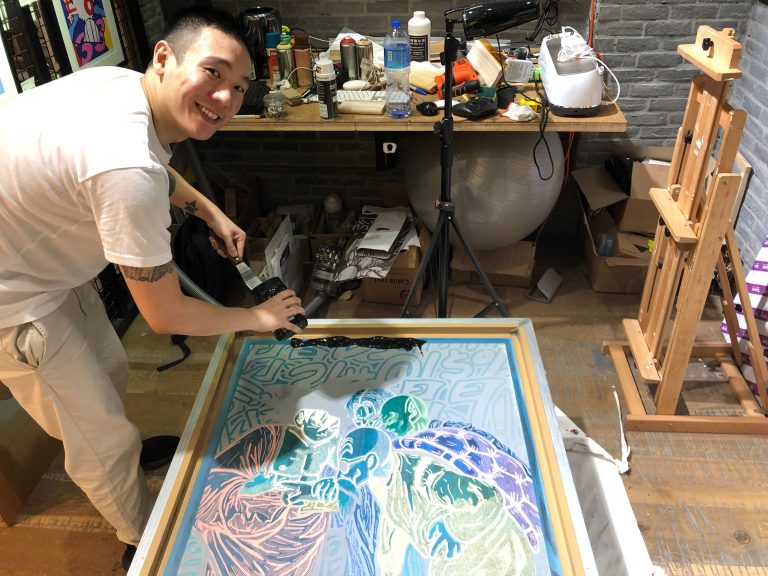

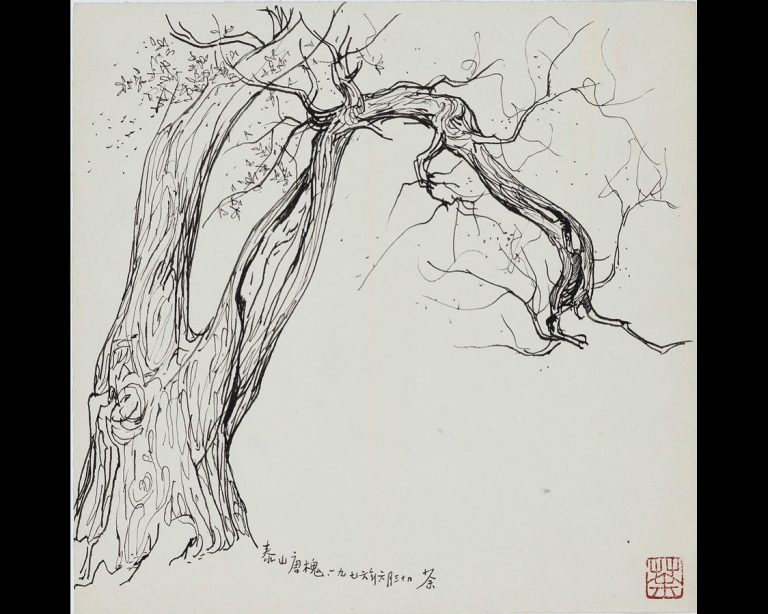

森呼吸 6月21日是夏至,是北半球全年日照時間最長的一天。藝術家鄭波把當天定為樹木的「勞動節」,因為那天它們的工時將會最長。 他將於當日從日出至日落,在大館與大家一同寫生繪畫古蹟內的石栗,國慶花,雞蛋花等樹木肖像。把寫生視為與其他生物的默念互動,從而建立個人連結,並細聽每一位綠色朋友的故事與傳說。 寫生(夏至;樹木的勞動節)共十節,每節專注一棵樹,這是展覽《森呼吸》的特備活動,歡迎任何人士參與。 日期:6月21日 – 日出時間: 5:40 am 至日落時間:7:10pm (名額已滿) https://www.taikwun.hk/zh/programme/detail/drawing-life-summer-solstice-labour-day-for-trees/1019 泰山唐槐(1976) 照片來源:香港藝術館網頁及香港政府新聞公報 「吳冠中─速寫生命」展覽 吳冠中(1919 – 2010)於1974年在蘇州初次看到四棵千年古柏,激動得即場畫了共三米多長的《漢柏寫生原稿》。他後來多次以這幅寫生稿為藍本創作多幅經典作品,表現大自然的律動和內藴強勁的生命力。 今次展覽除了展出此幅珍貴的寫生原稿,更有實地採訪片段及其他精選館藏速寫稿和畫作,讓觀眾認識這個給予藝術家豐富靈感並影響他大半生創作的重要母題。 特別鳴謝李家泰博士為展覽創作樂曲《漢柏三匝・樸・源・蒼》。三段音樂獨立成章,又可疊置成曲,借喻《漢柏寫生原稿》縱橫交錯的線條,及吳冠中以不同視點落墨去表現漢柏的古樸與蒼勁。 「吳冠中 ── 速寫生命」展覽日期︰21.4.2022 – 14.9.2022地點︰香港藝術館4樓 至樂樓藏中國書畫館詳情︰https://bit.ly/3s9Gy81