老牌音樂藝人紛紛出售作品版權 意味行業結構重大轉變

2022年伊始傳來消息,已故搖滾巨星David Bowie的後人與華納音樂集團旗下專責版權事務的Warner Chappell Music達成協議,出售他所有作品的版權

2022年伊始傳來消息,已故搖滾巨星David Bowie的後人與華納音樂集團旗下專責版權事務的Warner Chappell Music達成協議,出售他所有作品的版權

電影《梅艷芳》尚未上映就已經十分矚目,網上盡是應否入場的討論。到電影在香港開畫,第一天(11月12日)的票房已達311萬港元(不包括優先場),締造香港電影本年度上映首日的最高紀錄。由這走勢看來,《梅》片差不多已可肯定會成為本年度港產片的賣座冠軍。 觀眾對名人傳記片的期望 這部電影惹人談論,主要在於這類傳記片從來不易討好,尤其對象是已去世的近年流行文化偶像。從以Queen樂隊主音歌手Freddie Mercury作主人翁的《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody,2018)可見,已故偶像的「粉絲」(fans)最在意的,是製作人是否在消費死者,只為求吸引支持者入場,即所謂「發死人財」。當然,若純粹用這種陰謀論,則任何人物傳記片都不應該開拍,這實在說不過去。一般較理性的粉絲和電影觀眾,大抵會用兩個有別於一般電影的標準來看某部傳記片「消費死者」的意圖是否成立、應否支持:片中角色(特別是主人翁)的外形和神態要酷似真實人物;故事內容要符合歷史,沒有誇張失實,嘩眾取寵。 圖片截自《主場新聞》網站 圖片截自KKnews 因此,《梅》片要票房和口碑成功,擺脫「消費死者」的嫌疑,必須先闖過這兩關。平情而論,我們只能要求演員的演出盡可能接近真實人物,但要完全形神俱似則沒有可能。《梅》片由王丹妮飾演梅艷芳,筆者認為已頗為神似,以新人來說,演技也相當不俗。觀眾對這角色自然要求甚高,坊間好評遠多於負評,其實已難能可貴。此外,飾演梅愛芳的廖子妤同樣出色;反觀飾演張國榮的劉俊謙和個別男角,神似程度則較為遜色。論「人物神似」,相信《梅》片大體已獲粉絲接受。 筆者並非梅艷芳迷,無法評斷片中內容是否完全忠於事實,不過暫時似乎未見有梅迷(以至普遍港人)提出有情節嚴重與事實不符,相信創作團隊的考證工夫做得相當深入,也可說已過了上文所說的另一關。至於電影迴避了某些情節和人物,部分觀眾或會感到不滿,但從現實考慮,這也是合理的處理方法,不必深責。 整體來說,《梅》片無疑是成功的商業製作,娛樂性豐富,歌舞場面編排悅目,個別情節頗為動人,梅艷芳真人的舊片段與王丹妮的新畫面前後穿插,更見巧思。當然,這部電影也有可以批評之處,故事流於平鋪直敘,未見有較強烈的戲劇衝突情節,人物性格不算立體深刻。不過,這種不足也可能是創作團隊審慎計算之下的結果:避免呈現較強的立場或視點,開罪粉絲;真正用以吸引觀眾的,是梅艷芳本身的傳奇,以至港人對昔日美好歲月的緬懷,重要的是模擬昔日場面(不論是紅館演唱會,還是茘園或酒廊,又或是張國榮的喪禮)的技術執行出色。 香港流行文化 電影素材寶庫 從電影工業的角度出發,今天能花巨資拍純本地題材電影,同時市場反應理想,《梅》片已經值得讚賞支持。最近數年,不計算和中國內地合拍的製作,純港產片製作數量減少,規模縮小,影評人兼導演舒琪在去年一個訪問中甚至提出,我們應該暫停港產片製作,因為目前絕大部分港產片已無法在商業上真正自負盈虧,既需要不計經濟回報的贊助,也需要台前幕後以「義工」形式用遠低於市價接拍。《梅》片雖然有內地資金,應算是合拍片,不過創作上更類似純港產片:不是合拍片慣見的動作片類型,內容純粹取材於香港。另一方面,製作規模卻有別於近年的小本經營,作較大投資,而從目前票房看來,相信不會虧本,甚至有利可圖。由此看來,這類傳記片會不會成為較大製作港產片的新出路? 《梅》片證明,黃金時代的香港流行文化仍是我們現在可以取材的寶庫。香港過去拍攝過的傳記片不少,但主人翁大多是黑白兩道人物或武術界中人,真正以流行文化人物為題材的不多,若不計算紀錄片,除了《梅艷芳》外,記憶中過去二十多年間只有《南海十三郎》(1997)、《李小龍》(2010)和《兄弟班》(2018,以溫拿樂隊為題材)等而已,後兩者的製作規模都不大。日後可供香港電影使用的流行文化素材仍有很多,角度也可以多樣,致敬固然是其中一種方式,強調保存和探索歷史、分析批判或承先啟後也未嘗不可。同時,從商業角度來說,對本地以至世界各地曾受香港流行文化薰陶的人,這類電影都有一定吸引力。 無疑,港產片過去曾有一窩蜂搶拍同一類型,不斷重複,粗製濫造的惡劣往績。假如香港電影人真的會繼續拍傳記片(且不論會否成為熱潮),我們期望這些製作都會認真嚴謹,不會惹來「消費死者」的批評。

任何經濟富裕和文化發展成熟的地方,到了某個時期,總不免會出現懷舊潮,緬懷昔日從比較簡樸走向豐盛的美好舊日子(英文所謂good old days)。香港自上世紀八十年代開始,傳媒、文化機構,以至民間均不時出現懷舊專題項目,最常見的題材是由五、六十年代起逐漸蓬勃的流行文化。香港文化博物館籌劃和在7月底開始展出的「潮瞧香港60+」展覽,可算是最新一波的懷舊活動。 整個展覽以香港五十年代的嬰兒潮和經濟起飛作引子,展現香港流行文化發展的基礎。然後按音樂、電影、電視、電台等範疇畫分展品區域,並旁及雜誌、玩具、玩偶等,展品合共逾一千件。 各個範疇之中,以音樂部分較為突出,個別展品難得一見,包括許冠傑和黃家駒的結他、多名歌手的演唱會服裝(或稱「歌衫」)和多名填詞人的手稿等,再加上一些多媒體互動小設計,以及林子祥、陳潔靈、葉麗儀等歌星和幕後人員的訪問片段,無疑甚具觀賞價值。此外,吳君麗和蕭芳芳也分別有粵劇和電影的戲服展出。 https://video.news.gov.hk/hls/chi/2021/07/20210727/20210727_195248_549/videos/20210727210423763.mp4 除了上述屬於藝人和創作人的實物,以及一些獎座以外,展品大體以舊報刊、黑膠唱片封套、電影海報、劇照和劇情簡介(香港當年稱為「戲橋」)和玩具等為主,選材和陳列方式略見龐雜,部分展品在坊間二手市場也常見。 筆者明白,這類懷舊展覽的主要作用在於讓參觀者藉著看到舊物而「發思古之幽情」,開心一下。展覽中只會有極為簡短的文字解說,作較深入的文化或學術研究分析或資料蒐集並非策展者的主要任務;也不能期望展覽真的能做到主辦機構所述「闡述香港流行文化的演變,了解其社會背景和藝術特色」的目標。即使如此,「潮瞧香港60+」有某些地方還是值得做得更深入一點,例如探討重點展出的歌衫在設計上的特色、期望帶來的效果,以至歌衫在演唱會中起到的作用(香港流行樂演唱會似比西方的更重視歌衫)等;又例如上文提及的訪問片段及另一段電台唱片騎師和播音藝人的訪問,同樣值得作更詳盡和有系統的整理。此外,展覽的一些錄像刻意零碎加入了現代作品的片段,很明顯想表達昔日流行文化影響深遠,延續至今天,但是內容中卻不見有闡述其中的傳承關係。 筆者對這展覽的批評看似有點嚴苛,其實是有感於類似項目往往令觀賞者在緬懷昔日之餘,只會單純產生「今不如昔」之歎。無可否認,以市場營業額和國際影響力角度,香港的電影、電視和流行音樂等流行文化/表演工業(廣義來說,可以包括職業足球),從六十至八十年代的高峰到現在確實有萎縮現象;至於技藝和創意水平則仍可以商榷討論。面對「今不如昔」,過分簡化的懷舊回顧(主要在於報喜不報憂,只歌頌過去的輝煌成就,而忽略同時存在的缺點和流弊)只會令觀賞者單純諉過於年輕一代的才華或努力不及上一代,又或政府推動不力,而無法正視問題癥結,例如周邊不少國家或地區的流行文化發展雖較香港為遲,但在市場、人才、資源和文化等層面均較香港優勝,要迎頭趕上自不困難;又例如港產電影和音樂昔日雖有大量傑作,但也有粗製濫造、投機取巧之風,阻礙行業發展。 因此,筆者認為,在搞懷舊之餘,香港更為需要的是對昔日流行文化作嚴謹的資料蒐集和研究,這除了是保存美好舊日子的歷史外,也是為促進當下流行文化的發展奠下參照的基礎。在電影方面,香港電影資料館做了不少相關工作,但是其他流行文化工業雖有一些學者從事相關研究,但卻仍欠缺專責機構作有系統的籌劃,需要做的仍有很多。

《花樣年華 – 一剎那》首日拍攝之絕密劇情 ©澤東電影 王家衛無疑是香港過去幾十年最重要的電影導演之一。他有不少名作都是由自己與劉鎮偉合資創辦的澤東電影公司出品的,從早期的《重慶森林》(1994)、《東邪西毒》(1994)到較近期的《一代宗師》(2013,已是王家衛最新推出的導演作品)都是。不經不覺,原來澤東已成立三十周年。公司的出品數量雖然不多,只有十餘部電影,但其成就和貢獻都不容否定。 澤東為創立三十周年籌辦了多項記念活動,包括香港蘇富比拍賣行即將舉行的兩場拍賣,其中一場是10月10日舉行的「澤東庫藏」拍賣專場。王家衛精心挑選了三十件有關自己的電影珍藏,大部分來自他的多部作品,包括服裝、道具、造型、攝影、海報,以至他的個人收藏。每一件分別代表電影從製作到面世的不同工序。此外,還有澤東數名長期合作夥伴張叔平(美術指導、服裝指導、剪接師)、杜可風(攝影師)、夏永康(硬照攝影師、設計師)的作品,以及幾位來自不同地區的藝術家專門為這次三十周年所做的創作。 《花樣年華》的一念成拍賣珍品 不過另一場的拍賣品大概更為吸引──在10月9日蘇富比的「現代藝術晚間拍賣」中,有兩件與王家衛相關的物品拍賣。首先是電影《春光乍洩》(1997)中主角何寶榮(張國榮飾)穿著的黃色皮衣,這早已成為影迷其中一個經典記憶,正如王家衛說:「每一件經典戲服都是一個符號:夢露的白裙子,小馬哥的黑風衣,李小龍的黃色運動衣……最終都會獨立於角色,成為時代記憶。中國傳統戲曲裡,角色的造型叫扮相,登場被稱為亮相。相,不單指穿什麼,更多是指精神狀態,是氣質。……我一直留著這件黃皮衣。因為它象徵著曾經的存在;溫柔、叛逆,和煙花背後的落寞。」蘇富比對這件拍賣品的估價為港幣六十萬元至一百二十萬元。 電影《春光乍洩》主角張國榮先生之經典戲服 – 黃皮衣 ©️澤東電影, 夏永康攝 相比起這件黃色皮衣,王家衛在這一場推出的另一件拍賣品卻可能更有新意和趣味。他創作了亞洲電影首個NFT(Non-fungible token,非同質化代幣),名為《花樣年華──一剎那》,是一段全長一分三十一秒的影片,內容為從未曝光的《花樣年華》(2001)首日拍攝片段。王家衛這樣解釋這一次的創作緣起:「《花樣年華》的一念何來?難說。可以確定的是,1999年2月13日是我將這一念頭付諸行動的第一天。每部電影拍攝的首日,等同與夢中人的第一次約會;既驚且喜,如履薄冰。……今天,借去中心化數字技術,我們將這意義非凡的一天,以一種嶄新的形式去保存,去展示。在區塊鏈的世界裡,歲月不老。願未來更多人去體會,去追尋,那靈光乍現的剎那。」 雖然蘇富比將《花樣年華──一剎那》的NFT估值於港幣二百萬元至三百萬元之間,不過一眾王家衛迷不用擔心,相信大家日後極有可能可免費或以低廉費用在網絡上欣賞到這段影片──或正確一點說,欣賞到影片的副本。 這正是NFT概念獨特之處。NFT運用區塊鏈(blockchain)技術,每個代幣代表一項獨特的數碼資料,不能互換,因此NFT可以用來代表數碼化的文件,不論那是畫作、音樂、影片、遊戲項目或其他創作。雖然數碼作品可以無限量複製,但是代表作品的代幣在區塊鏈上受到追蹤,並為持有者提供擁有權的證明,也就是說,NFT可以毫無爭議地證明到某件數碼作品真正由誰擁有 https://assets.thevalue.com/87CONTY4NI-dOradGmV5gQ/medium/eba7500df37de6d4dd7e1e5a203e7a8ecd2970d9.mp4 拍賣價逾六千九百萬美元的NFT《Everydays – The First 5000 Days》。 NFT藝術品擁有權的虛與實 NFT的出現可以追溯到2014年;到2017年,一個虛擬飼養寵物貓的遊戲CryptoKitties使用了NFT,令遊戲中每一隻寵物貓都變得獨一無二,至此NFT開始普及,為大眾認知。今年更是NFT真正掀起熱潮的一年:藝術家Mike Winkelman的數碼藝術作品《Everydays – The

以售賣英文舊書為主的清明堂即將結業。(圖片截自清明堂 facebook) 8月31日,在香港銅鑼灣崇光百貨公司十一樓經營了達二十八年的日文書店「旭屋書店」結業,引來不少書迷到場購書和回味昔日光景。此外,位於新蒲崗、主打英文舊書的書店「清明堂」(Bleak House Books)也宣佈將會在10月中關門。 香港的書店結束營業近年時有所聞,猶記得去年7月辰衝書店停止實體店業務時,也曾引發一番議論。同樣命運的還有唱片店,香港其中兩家大型唱片零售集團HMV和「香港唱片」分別於2018年底清盤和2019年初結業,當時也有不少聲音質疑實體唱片店的前景。 上述多家店舖不再經營,當然各有自己的原因,但是也有不容否認的共通因素:首先是實體唱片和實體書的銷售量近年都在下跌(前者較嚴重),加上近年盛行網購,大家似乎減低了逛書店和唱片店的意欲。另一方面,香港零售店舖租金昂貴,若要陳列大量書籍或唱片供顧客瀏覽選購,成本不菲;反觀物流業近年用盡各種方法減省營運開支,令網購加上送貨上門的運費(不論本地或海外)往往比在本地的實體店購買還要便宜。在上述種種因素下,相信書店和唱片店日後的經營仍未許樂觀。 不少顧客趕在旭屋書店關門前,到店內緬懷昔日情景。 實體唱片店和書店以集團式大規模經營未許樂觀,別具個性的小店反而會有出路。(圖片來源: 眾新聞) 「偶得而存」的體驗 那麼,這類實體店舖還有生存空間嗎?筆者認為仍未絕望。買書本和唱片這種消費,跟到超紙市場買廁紙和汽水,或到家品店買電燈泡和毛巾不同。消費者在超級市場和家品店想得到的,只是貨品本身,過程中並沒有多大樂趣可言(至少大多數人覺得這樣)。這種消費是完全可以用網購取代的──在電腦或手機上按幾下鍵,通常會更為方便和廉宜。 但是文化產品的消費除了享用時的滿足感外,追尋的過程中本身有其趣味,因此中文有「獵書」一詞,英文談書籍和唱片收藏也常用到hunting一字。這種趣味,用董橋在早年著作《另外一種心情》中一篇文章所說的「偶得而存」來形容最適合不過。「偶得」的物品可能是買家多年遍尋不獲的,偶然碰上;也可能是買家本已忘懷的昔日心頭好,偶然重遇;也可能是來自傳媒或友儕的推介,偶然買下。我們不能說用網購平台的搜尋器買不到這種物品,但卻肯定不會有同樣的「偶得而存」驚喜。 因此,實體書店和唱片店的生存之道,不在於跟網購競爭消費時更為方便舒適、貨品更為齊全,或價格更為廉宜──在這些層面都不易有競爭空間,也是過去一些實體零售集團的死因;實體店可以做的,是為顧客提供獨特的服務、知識和消費體驗,並且藉此帶來口碑,建立忠心的顧客群。 這可以用一個例子說明,香港著名舊書店「神州圖書公司」老闆歐陽文利最近撰寫了回憶錄《販書追憶》,為書寫序的幾位藏書家都提及,歐陽先生熟悉各位熟客的口味,會推介書籍給他們;顧客要求代為搜尋的書籍,他也定必細心留意。相信正是這原因,這家實體小店五十多年仍屹立不倒。筆者光顧的一些中小型唱片店也有類似情況,售賣的貨品側重某兩三類型,反映經營者自己的品味。他們所作的推介和交流,往往才是吸引顧客的地方。 所以,筆者相信,在香港經營實體書店和唱片店確實不容易,但卻不是全無可能,重要的是經營者要做出自己的個性,而不是千篇一律的集團式經營。說到底,書籍和唱片的買賣不是冷冰冰的金錢和貨品交易,而是文化口味的人性化交流。

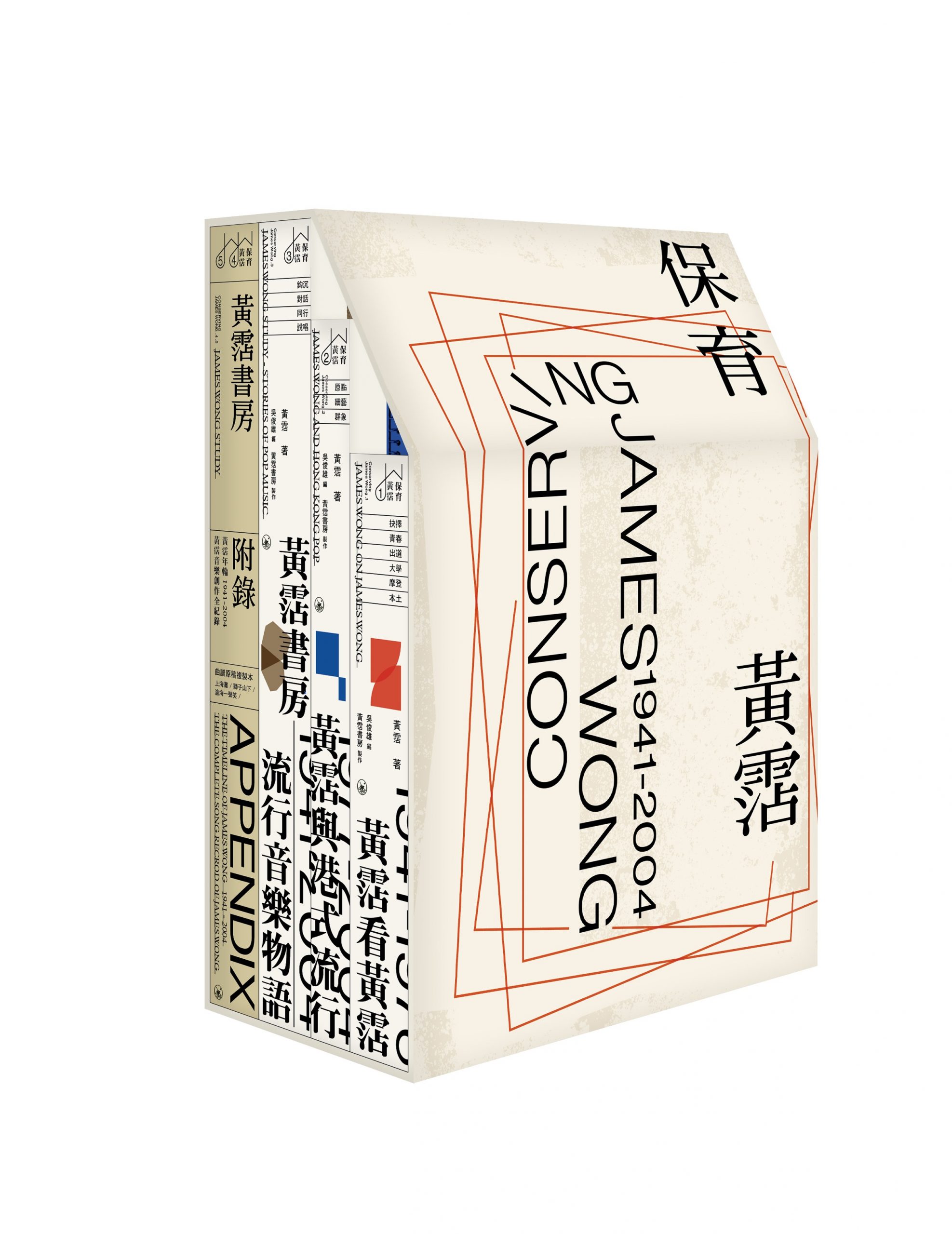

香港的流行文化曾經歷非常輝煌的黃金時代,以流行音樂、電影和電視等媒體為主,旁及文字印刷媒體、電台廣播,以至廣告等,大抵從上世紀七十年代開始(電影業或許可算更早一點),一直在百花齊放,蓬勃發展,從創意、藝術成就、技藝和商業價值等方面衡量,都堪稱在亞洲和華人地區之中執牛耳,造成深遠影響。不少人認為,到本世紀開始,香港各門流行工業的發展才出現走下坡的跡象。。 在這段黃金時期中,香港自然冒現了不少跨媒體的創作人才,不過要數涉獵範疇最廣的,筆者相信非黃霑莫屬。談流行音樂,他參與了幕後的作曲、填詞、監製,也曾作幕前主唱,出過唱片,早年更曾作和唱歌手與口琴伴奏樂師;論電影,他早年執導的《天堂》(1974)和《大家樂》(1975)都算是佳作,約七十部的幕前演出或許不算有重大成就,但是八、九十年代不少名片的配樂都出自他的手筆;說到電視,他長時間是炙手可熱的節目司儀和主持人,也曾主演過一些電視劇;至於文字媒體,他一直在報刊撰寫專欄,主要是雜文,也有小說、評論和訪問等。這還未包括他有逾二十年以廣告創作為正職、間有主持電台節目,以及早年曾參與話劇演出。因此,要了解研究香港流行文化工業全盛時期的情況,特別是各範疇之間的互動,黃霑是其中一個不可或缺的切入點。 吳俊雄組「黃霑書房」團隊 不幸的是,霑叔(我們這一代年紀較黃霑稍輕、受他的流行文化作品薰陶長大的香港人,全都暱稱為他為「霑叔」,由此可見他在港人心中的親和力)已於2004年去世,生前未有撰寫自傳或回憶錄(香港電影資料館曾於2001年為他作訪問,內容似沒有全部公開),令大家無法全面深入了解他的文化工作,以至他身邊的流行文化工業狀況(或可簡稱為「研究霑叔」)。不幸中之大幸,是霑叔生前寫下大量文章,其中不少談及自己的工作經驗;同時,已退休的香港大學社會學教授、流行文化學者吳俊雄在霑叔逝世後,獲得他的家人同意,代為保存和處理霑叔書房中的遺物,令研究霑叔的工作得以持續進行。 吳俊雄領導的「黃霑書房」團隊並不急於求成,自2005年起耐心地將霑叔的遺物保存整理,同時作相應的文化研究工作,後來舉辦過展覽和地區遊覽導賞團等, 也在網上發表了一些多媒體的資料。不過印刷媒體的成果卻遲遲未見出現,用吳俊雄的說法:「這些事情一生人只做一次,不如做到最好。」結果,從「黃霑書房」開始工作起計,歷時約十六年,「研究霑叔」的書籍才在今年書展期間出版。 整個出版計劃野心不小(理應如此),題為《保育黃霑》的系列以盒裝形式推出,製作和裝幀極為精美。一盒五冊,只出限量一千五百套,其中第一冊至第三冊另有單行本發售,其餘兩冊為資料式的附錄。 輯錄專欄文章 講生活 講流行音樂 第一冊《黃霑看黃霑》和第二冊《黃霑與港式流行》均以他昔日發表過的專欄文章重新輯錄整理而成。前者聚焦霑叔前半生(1941-1976)的生活,或可視為半自傳式作品。內容讓讀者了解到他一些較鮮為人知的事蹟,包括童年生活、學生時代、廣告創作生涯,以至從吹奏口琴和業餘演出話劇得以進入流行文化工業的因緣等。經過編者吳俊雄以社會學家的角度作導讀梳理,書中又呈現了當時的宏觀社會背景,包括四十年代末至五十年代的深水埗、霑叔成長時代流行的音樂和電影,以至那段時期的社會經濟變遷等。 《黃霑與港式流行》集中輯錄霑叔談論流行音樂的專欄,當中有簡單的理論、分析和評論,但更有趣的是他的親身經歷和接觸的人物,例如他撰寫廣告歌曲的技巧和用裝飾音來解決粵語九聲配譜的問題,「偷師」自時代曲大師梁樂音。他對這一代已少人認識的昔日樂壇狀況也作了不少補白,例如當年的錄音室隔音設備很差,錄音時,「要等飛過的飛機遠去……要讓警車警笛靜下來」。 霑叔強調,聽音樂不必講求知識或樂理,最重要聽者自己喜歡,因此他在評論推介時,不論談的貝多芬、貓王皮禮士利,同樣以最顯淺、普羅大眾能懂的文字入手,但同時不免多少夾雜專業角度,這種不經意的深入淺出手法極為成功。此外,他的音樂口味極為廣泛,從書中涉獵的題材可以看到,由西方古典、中國戲曲、日本太鼓、歐美流行曲、印度音樂,以至現代前衛音樂,他無所不聽(他自認反而極少聽中文流行樂)。以樂迷角度,他的推介也甚具參考價值。 2005年,吳俊雄初到黃霑書房後,造了一個書房的模型,展示內裏格局。(吳俊雄提供圖片) 第三冊內容是霑叔書房「開倉」 平情而論,上述兩冊的內容輯自專欄文章,無可避免未夠全面深入,個別環節稍為零碎,間中又見重複。從這個角度衡量,第三冊《黃霑書房──流行音樂物語》就顯得更有深度和閱讀價值。吳俊雄介紹這一冊的內容時,說是將霑叔的書房「開倉」,展示他很多從未曝光的物件。不過除了文物圖片外,也有豐富深入的文字資料,補充了第二冊的不足。這些資料大部分取材自他在專欄以外的文字,包括學術論文、演講稿、傳真(fax)書信和訪問等。一方面,他對個別課題作出了較深入完整的論述,例如他以填詞人角度夫子自道粵語流行曲的歌詞創作、憶述菲律賓樂手對香港樂壇的貢獻,以至詳述自己個別名曲的創作歷程,都是難得的重要文獻;另一方面,書中展示了他和顧嘉煇、徐克和戴樂民(Romy Diaz)等人的傳真書信、手稿和樂譜等,也更立體地呈現了霑叔的音樂工作。 從「研究霑叔」角度,《保育黃霑》套裝書令人獲益良多,不過相關的研究工作值得做的還有很多,特別是霑叔在音樂以外的工作,書中著墨甚少,也沒有正式探討他各個範疇工作的互動關係。筆者相信,「研究霑叔」的工作,日後值得做的還有很多。

Marianne Faithfull (圖片: i.guim.co.uk) 1964年推出的第一首歌曲《As Tears Go By》,憑甜美嬌嫩的歌聲一炮而紅。 現年七十四歲的英國女歌手Marianne Faithfull今年初接受《衛報》訪問時,劈頭就跟記者說:「我忘記了很多近期的事情,遙遠的過去我記憶得很清楚。你不會明白這有多可怕。」 導致她失去記憶力的是新冠肺炎。去年4月,年邁的Faithfull仍然活躍—-她忙於灌錄第二十一張個人唱片《She Walks in Beauty》;以她1994年寫的自傳為藍本的傳記電影也在拍攝中。談及那部電影,她說:「我不需要作甚麼藝術上的參與──我活了這一生,已是足夠的參與。」 憑《As Tears Go By》走紅 Faithfull的一生確實充滿傳奇色彩。她擁有貴族血統,母親是奧地利和匈牙利混血的男爵夫人,父親曾在倫敦大學教授意大利文學。她青春少艾時外貌清純,在英國雷丁的咖啡廳唱民歌,給The Rolling Stones(「滾石樂隊」)的經理人Andrew Long Oldham看中,1964年推出的第一首歌曲《As Tears Go By》,憑甜美嬌嫩的歌聲一炮而紅。不過Faithfull生性反叛不覊,很早已染上吸毒惡習,而且根本沒有興趣當流行歌手,在1965年就結婚生子,但是未幾卻與The Rolling Stones的Mick Jagger打得火熱。兩人分手後,她的毒癮愈來愈深,音樂事業陷於癱瘓,更一度貧病交逼。 但是到了七十年代末,Faithfull戒掉毒癮後復出,1979年推出《Broken

不經不覺,原來香港電影資料館已經成立了二十年──位於港島西灣河的資料館是於2001年1月3日開幕的。最近幾個月,資料館舉辦了一些慶祝活動,較大型的是放映胡金銓導演的《忠烈圖》(1975)的4K修復版本。如果不是疫症肆虐,相關的慶祝活動可能規模更大,也會受到更多人注意。 追源溯始,香港早於上世紀七、八十年代已有人倡議成立電影資影館,當時最為大力推動的並非電影工作者,而是一群影評人和文化人。他們之中不少曾參與籌劃最早期的香港國際電影節,其後就想到要成立電影資料館。當初其中一個重要理念,是港產粵語片自上世紀五十年代蓬勃發展,到八、九十年代面對早年影片拷貝散失和電影工作者逝世等情況,必須盡快搶救拷貝、文物和資料,同時為前輩影人錄下口述歷史,不然香港這段輝煌的歷史就會湮沒。 當時也有人表示異議,認為不用成立資料館來收藏影片的菲林拷貝,只要市面有錄影帶和鐳射影碟(LD)已能起到保存功能。影評人兼香港國際電影節策劃李焯桃在1992年曾撰文予以駁斥:「任何私人的收藏,取捨的標準只是個人的利益或興趣;而博物館或資料館的功能,卻是兼容並包及為後代着想,為歷史留見證的。……沒有一個偉大的城市,是不重視自己的文化和歷史的。」結果香港政府1991年開始籌辦資料館,到1993成立籌劃辦事處,資料館卻要到八年後才落成。 二十年下來,現在回顧,大抵沒有人會再質疑當初成立資料館的決定。本文不會全面評價資料館工作的成敗優劣,畢竟世界各地的類似機構,在資源人手、社會環境、電影業發展等客觀條件都各有不同,要作參照比較實在近乎不可能。不過大多數關心香港電影的朋友都會同意,資料館在本身訂立的四個工作範疇──搜集、保存與修復、展覽及放映、研究及出版,都可算做出一定成績;特別是普羅市民較大機會接觸到的後兩者,過去的反應可算理想。 電影資料館藉著二十周年誌慶,以「搜集與分享」為題,策劃放映節目「尋.珍.記」,安排在四月至十二月內,分別在二十天舉行三十六部館藏電影的放映 資料館與民間合作 重現七十至九十年代電影 筆者想探討的是,資料館日後的工作重點會不會需要稍作調整?上文提及的保存五、六十年代電影資料的工作,過去二十年已做得不少,日後當然需要繼續,但是成效可能已較低,未來的重點可能需要轉移至七十至九十年代電影的資料。這段時期的影人絕大部分仍健在,民間的網上和實體傳媒近年也與他們做過不少訪談,當然仍有很多遺珠,資料館的工作可與民間的相輔相成,互補不足。 至於這段時期的電影拷貝,相信很多短暫運作的獨立公司的作品散失情況嚴重,但卻可能有錄影帶或其他錄像版本留下(事實上有一小撮狂熱影迷一直在追尋這段時期大批冷門製作的錄像)。雖說複製的錄像不能與菲林拷貝相比,但至少仍遺留下觀眾可以欣賞到的渠道。由此也帶出一個研究範疇是資料館過去較少觸及的:香港電影賣埠時基於各地方的電檢標準不同和其他上映因素,往往一齣戲出現多個不同版本,到製作成錄影帶以至其他錄像制式時,影片公司又往往隨意抽取其中一個拷貝(例如製作香港版DVD卻用上星馬版的菲林拷貝),市面也會出現多個不同的錄像版本,影迷不易了解各版本的差異,又或哪個版本較接近導演心目中的原版。資料館過去較少做電影不同版本的比較(通常只針對該館會修復或放映的少數電影),日後可以考慮多做這方面的研究,以填補民間資訊的真空。 筆者最關心的並非資料館的研究或保存工作朝哪個方向走(這是電影研究學者的專長),而是該館的工作成果怎樣能讓更多市民共享。欣賞香港舊電影,無疑是小眾趣味,但是這個「小眾」人數也不算很少:YouTube上隨便一套古舊粵語片,動輒都有數萬次點擊;Facebook上也有幾個相關主題的活躍群組。過去資料館的放映和展覽雖然也曾走出館外,但為數不算多,未必能全面接觸到對香港舊電影有興趣的市民(特別是長者),因此筆者的另一建議,是資料館日後多在社區中的場地舉辦放映和展覽,而不是局限於館內和幾個常用的康文署場地。 電影資料檢索系統有待完善 同樣需要更為方便用戶使用的還有建基於該館資料的「香港電影檢索」。該項檢索包含香港大量影片的各項資料,相當詳盡,對熱心追查舊片的影迷極為有用,但是卻有兩項不甚方便之處:首先是這項檢索並非獨立的網站,而是「隱藏」於康文署的「博物館統一藏品管理系統」中;此外,各項資料之間沒有超連結(hyperlink),例如在一部電影中找到導演或演員的名字,卻不能點擊該名字,找尋到他參與過的其他電影。就這兩方面來說,未來的工作可參考「香港影庫」(hkmdb.com)。這個網站已有逾二十年歷史,大家可到網站體驗其檢索系統。重建「檢索」網站,肯定是資料館日後值得做的一項工作。 近日網上有大量關於香港電影前景的討論,不論如何,我們還是會珍惜香港電影過去的成就,更期望資料館可以更有效地與港人分享這一切。

相片截自media.wired.com 有數十年經驗的資深樂迷或許會記得,在九十年代至本世紀初,大家相信鐳射唱片(CD)是最出色而方便的音樂載體,很多人對古舊、笨重、打理麻煩又佔據大量空間的黑膠唱片棄如敝屣:唱片店作特價銷售也往往無人問津,有時甚至在大廈垃圾房也會見到一堆遭丟棄的黑膠。 當時大概沒有人想過,黑膠會有復甦的一天。今年6月,大型國際購物網站Amazon宣佈開辦黑膠唱片會,向繳付月費的會員每月供應一張黑膠唱片,可見市場相信,黑膠復興並不會是短暫的熱潮。而約一年前,美國唱片業協會(Recording Industry Association of America,通常簡稱為RIAA)公佈,在2020年上半年,黑膠的營業額自1986年以來首次超越了CD的,達2.32億美元,佔了實體音樂媒體銷售額的62%。 當然,單看這項比較多少有誤導成分,因為造成這項超越的主因,是CD銷售下降多於是黑膠的復興;此外,現在音樂市場真正的主流是非實體的網上串流平台,在上述時期佔了整個音樂市場營業額的85%,達48億美元。不過,黑膠的受歡迎程度方興未艾,卻是不爭的事實。根據360 Research Reports有關全球黑膠銷售的研究,估計營業額在2021至2026年間的複合年均增長率為15%,到2026年將達4.8億美元(筆者按:由於上述兩機構所用的計算基礎和方法不同,兩組數字不能互相配合參照)。 究竟黑膠為甚麼會復甦?可以有很多不同解釋。或許最顯而易見,也難於否定的一點,是從音響「發燒友」角度,時至今天,用數碼(digital)器材和音樂載體播放出來的音效,原來仍不及模擬(analogue)器材和黑膠唱片。這個情況有違CD起飛時期大家的想像,令不少高端音響發燒友一直堅守或重新投入黑膠的世界。 不過,單純是上述的音響角度,又或是所謂懷舊熱潮,並不足以全面解釋黑膠復甦的原因──受歡迎的不單是講究音效的所謂「發燒」唱片或昔日的舊唱片,很多不見得「發燒」的新唱片同樣會推出黑膠版本,也為市場受落。因此我們應該思考一下,作為聆聽音樂的媒介,黑膠或模擬模式跟數碼模式究竟有甚麼不同。 相片截自 www.wallpaperflare.com 談「擁有」,並不是執著於物欲,而是怎樣建立自己的品味和欣賞標準。過去我們要買唱片,大多數人都有經濟條件的局限,需要作出取捨,選擇自己喜歡的來買,可能花上大量時間摸索、試聽、思考和搜購,從而建立自己的品味,這個過程中帶來的趣味,並不亞於聆聽音樂本身。到了今天,由於在串流平台上選聽甚麼都沒有額外的經濟代價…… 回想CD剛推出時,標榜的除了音效以外,更重要的是聆聽和儲存時方便:可以不停播放接近八十分鐘的音樂;可以使用汽車上和隨身的器材播放;碟上的數碼檔案可以百分百複製母帶的檔案,而且永不會磨損(這並非事實,倒是後話,生產商當年確曾如此標榜);可以遙控;播放時可以暫停(pause)、重複(repeat)和隨機播放(random)……到了檔案下載和串流平台的年代,各種方便更進一步。 「方便」是數碼音樂媒介的優點,但也是缺點,因為我們會在很多種狀態下聆聽音樂:在駕車或搭公共交通工具解悶;在工作、做運動、功課、家務時播放作為背景;用來伴舞或增添派對或宴會的氣氛……這些是音樂的「功能性用途」。很明顯,以電子儀器播放數碼版本正好迎合這些功能。 不過,有些時候,我們想細心和專心地聆聽音樂:讓情緒受感染,隨著旋律起伏;想細味歌詞的微言大義;期望仔細領略歌手演唱、樂手彈奏的高超技巧……在音樂作這種「欣賞性用途」時,我們其實並不需要那麼「方便」,樂意先清潔一下黑膠唱片,然後倒一杯茶或酒,坐在沙發上,手持唱片封套讀一下歌詞,每隔約二十分鐘站起來翻一次唱片。我們需要的,是享受一段人性化的生活過程,而畢竟那些甚麼暫停、重複、隨機功能,又或乾淨無損的聲音,其實並不那麼人性。 進入了串流平台的時代,實體音樂產品與非實體的音樂電腦檔案之間的差異,又形成另一個值得深思的問題。消費者訂購了某個串流平台,就仿似擁有了全世界的音樂,甚麼都可以選聽;但同時又甚麼都不擁有,一旦中止訂購,就甚麼都再聽不到。談「擁有」,並不是執著於物欲,而是怎樣建立自己的品味和欣賞標準。過去我們要買唱片,大多數人都有經濟條件的局限,需要作出取捨,選擇自己喜歡的來買,可能花上大量時間摸索、試聽、思考和搜購,從而建立自己的品味,這個過程中帶來的趣味,並不亞於聆聽音樂本身。 到了今天,由於在串流平台上選聽甚麼都沒有額外的經濟代價(代價只是時間),大多數聽眾不會主動仔細認真思考聆聽選擇,可能根據「前串流時期」已建立的口味,更有可能是影音媒體和社交媒體在日夜播放的歌曲,又或串流平台根據演算法(algorithm)作的推薦或不知誰人編排的歌單。但這些消費者失去的,卻是從摸索和培養品味而來的趣味。這大概是實體音樂產品仍有捧場客的重要因素之一。 當然,黑膠唱片在市場日後不可能壓倒非實體的數碼主流,但卻代表著音樂世界中仍有著重人性化和認真品味的平衡。

Photo by Rendiansyah on Unsplash 互聯網出現後,電子書應運而生,至今已十多年,卻始終未能取代實體書,二手舊書也依然受到重視。一邊廂,香港社區中近年盛行漂書活動;另一邊廂,有二手書店舉行舊書拍賣會,罕有的版本往往售出高價,成為新聞,一些網上平台同樣買賣活躍(見文末舉例),可見香港的中文舊書愈來愈為人重視,有價有市。 談舊書收藏,劈頭就說到價錢、市場,似乎市儈了一點,有欠風雅。但無可否認,經濟誘因確是鼓勵民間保育古舊文物的重要動力,不論古玩、字畫、傢俬等都是如此。所以,期望文化能夠妥善傳承,二手市場活躍實在重要,以價錢作指標,反映狀況也無可厚非。 以香港的中文舊書市場來說,很多上世紀八十年代之前的書籍,不限種類或作者,都有一定的叫座力。或許很多人意想不到的是,像昔日的香港街道圖之類,都不乏捧場客。不過,真正最受歡迎的,始終是文學或創作類的書籍。 名家散文小說價值高 這個時期中價值最高,並且廣泛獲得傳媒報道的,當然就是金庸的舊版武俠小說,過去數年多次拍賣的成交價都超逾萬元港幣。其實這些舊版書籍大多並未獲得作者授權出版,只是當年版權觀念尚未普及,一些出版社擅自輯錄金庸的報章連載,印刷成單行本發售。至1970年,金庸著手修訂自己的舊作,其後交由明河社出版,不少內容細節已與報章連載時頗有不同──這成為了舊版其中一項重大的收藏價值。 說到較為近代的作品,兩位依然創作不輟的香港作家董橋和黃碧雲最受熱捧。兩人在兩岸三地的文壇都享譽甚隆,有不少書迷,對他們舊作的需求可說來自內地更多於香港。 董橋是散文大家,也是藏書家,講究書籍裝幀。自2002年的《從前》起,他在香港牛津出版社推出的著作都以硬皮精裝本面世,每部各有設計特色,令藏書更添趣味。2003年出版的《小風景》初版是呈正方形的開本,相當特別(其後的版本已改回長方形開本),書迷暱稱為「大風景」,近年極為搶手,售價約為5,000港元。 作家走紅後,藏書者自然會追尋他成名前的著作。市面上最罕見的董橋早年作品是素葉出版社於1982年出版的《在馬克思的鬍鬚叢中和鬍鬚叢外》。據香港藏書家鄭明仁今年初在《明報》所述,此書在2018年拍賣會上的成交價達48,000港元。 黃碧雲是土生土長的香港作家,體裁和寫作手法變化多端,自九十年代中起在港、台獲獎無數,近年在內地也受到推崇。她的作品在二手市場特別吃香的其中一個原因,是她拒絕將作品再版印行,在內地也沒有簡體字版,因此書籍在市面的流通量不高。黃碧雲最搶手的是第一部作品《揚眉女子》,根據上述鄭明仁的同一篇報道,在去年底,一部《揚》書的初版以6,500港元成交,更有傳買家即晚已以9,000元人民幣轉售予一位內地藏書家。 舊書拍賣會交投熾熱, 可見仍有不少人熱衷收藏舊書 (圖片截自Timable.com) 董橋是藏書家,他的作品也成為熱門的收藏對象。(圖片截自二手書室群組) 影響書價的因素 除了作者和書籍的聲譽和受歡迎程度外,還有一些因素會影響個別書本的價值。其中一個因素是書籍的版本,最吃香的一定是最早版本的第一版第一次印刷。如果純從閱讀價值角度來說,這似乎沒有甚麼道理,不過收藏者總有「物以罕為貴」的心態;另一方面,這也可以說是市場對能慧眼賞識未成名作家或著作的讀者的一種獎勵。 此外,舊書經歷時間洗禮,能否保持良好狀態(行內稱為「品相」)也很重要,缺頁、破損、摺痕、污跡等固然會令價值大打折扣,原書主人在書上簽名和批註之類也會減低吸引力──但是如果書主本身是名人,也就另當別論。 不過,說到底,藏書的最大樂趣始終在於拓闊眼界,增長見識,買賣活動無疑可以添加趣味,也有助「以書養書」。但是成功的藏書家,還是以真正的興趣先行,而不會只著眼於一買一賣之間的利潤,因為只有這樣,才會肯花時間投入鑽研其中的學問,充分掌握藏書知識。 網上舊書買賣平台舉例: Carousell – 這一個公開而活躍的網上平台 筆者參與的私人whatsapp group中,經常有書本拍賣,幾千元一本的高價成交屢見不鮮,惟不便在此公開。 FB群組:

攝影: A. Chester Ong 新冠肺炎肆虐全球差不多一年半,其中一個受打擊最嚴重的範疇是表演藝術,各式藝術表演活動在這段期間近乎完全停頓。最近香港的疫情稍為緩和,不論是表演者和觀眾都靜極思動,藝術表演逐漸復甦。 其中一個即將上演、惹人注意的節目叫《Our Jazz Pianists》,7月4日(星期日)在柴灣青年廣場的Y綜藝館舉行,有四組樂手由下午3時一直表演至晚上。顧名思義,這項表演由本地的爵士樂鋼琴手擔綱。 張景謙(右)和這次音樂會的共同製作人呂奡元。他們請來多位技藝達國際級專業水平的爵士樂手擔綱演出。(攝影: A. Chester Ong) 四位爵士鋼琴手嶄露舞台 呈獻國際級水準演出 籌劃這個音樂會的張景謙(Clarence Chang)解釋這個構思:「我們休息了很久,構思應該搞甚麼節目時,大家討論之下,覺得香港近年湧現了很多出色的年輕爵士鋼琴手,不如就舉辦一個以鋼琴手為主題的音樂會吧。」張景謙以往從事音樂製作,曾為夏韶聲、蔡琴等監製唱片;過去十多年主力在香港舉辦國際樂手的音樂會,特別是Jazz World Live Series更帶來了不少爵士樂高手,他並為康文署籌劃過2018年和2019年的「爵士馬拉松」活動,對國際和本地的爵士樂壇瞭如指掌。 細看這次擔綱的雷柏熹(Patrick Lui)、李梓禾(Bowen Li)、張貝芝(Joyce Cheung)和朱肇階(Daniel Chu)的履歷,發現他們有不少共通之處:首先是全部都很年輕,只是二十多歲至三十歲左右,都曾到美國或英國的音樂學院修讀,回流香港幾年,已成為獨當一面的樂手。說到音樂風格,張景謙說:「他們聽現代的爵士樂(contemporary jazz)長大,像是Brad Mehldau 和Fred Hersch 那些,彈奏的風格也較接近他們。」