(影像提供:香港知專設計學院)

這個春天,城中出現了三項重要的虛擬實境(VR)[1]藝術活動,各自呈現出VR作為藝術媒介的不同路徑與潛力。香港藝術節帶來了尤如百老滙式歌舞劇《巴黎舞會》(Le Bal de Paris)的VR互動體驗,以及融合舞蹈與虛擬空間的《真・幻境界》(No Reality Now);而香港知專設計學院則引進沉浸式VR展覽《巴黎1874・印象派之夜》(Tonight with the Impressionists, Paris 1874),重建十九世紀那場改寫藝術史的夜晚。這些作品不僅呈現技術的多樣面貌,更在觀看、敘事與在場[2]之間,開啟一場跨界的思辨實驗。前兩項的演出雖然已經結束,但《巴黎1874》仍在進行,至五月中旬。

在五、六十年前無法實現的事….

西班牙編舞家布蘭卡・李(Blanca LI)是《巴黎舞會》的原創者兼導演,她表示:「當時我無法預料的是,一場全球的疫症竟會帶來了戲劇性的改變,甚至影響演出的技術設備供應。」正是在這樣的逆境與挑戰下,她得以實現一直想做「一些在五、六十年前根本無法實現的事」,即在虛擬世界中徹夜起舞[3]。《巴黎舞會》的構想雖然早在2016年就已開始,但直到2020年疫情期間才真正實現。自2021年榮獲威尼斯影展最佳VR體驗大獎後,作品巡演走過巴黎、威尼斯、倫敦與新加坡。雖然每場僅限十人觀眾,卻已吸引近五萬人次參與。體驗約40分鐘,觀眾進入方形房間,穿戴VR裝置與感應器,於奇幻變幻的數位劇院、遊船、紅燈區與迷宮花園中旋轉起舞。身體在現實中移動,感官卻彷彿闖入了《愛麗絲夢遊仙境》!

《真・幻境界》則不談夢,而是讓觀眾同時處在兩個現場:一個是真實的表演劇場,另一個則是透過VR裝置進入的虛擬空間。這是由法國編舞家兼表演者文森・杜邦(Vincent Dupont)與互動體驗設計師查理斯・艾益斯(Charles Ayats)共同創作的沉浸式舞蹈作品,於2023年里昂舞蹈雙年展首演;靈感來自杜邦2010年的作品《Souffles》,延續他對死亡與哀悼的關注。作品中的三個角色包括死神、屍體與薩滿[4],在現實與虛擬之間交錯登場,構成雙重敘事。觀眾可隨時戴上或摘下特製的VR裝置,在現場舞台與虛擬世界之間自由切換,體驗兩種平行卻交錯的表演空間。這樣的設計恰好呼應了疫情期間人們面對身體限制與感知改變的處境:當「在場」不再是理所當然,藝術能否成為貫穿現實與虛擬之間的橋樑?

《巴黎1874‧印象派之夜》則是法國奧賽博物館(Musée d’Orsay)因應疫情衝擊所採取的數位轉型策略。在實體參觀人數驟減的情況下,該館積極開拓虛擬展演空間,藉此吸引年輕觀眾與國際參與者。這場結合藝術史敘事與虛擬旅程,將歷史轉化為可被「經歷」的感官經驗。該體驗於2024年3月26日至7月14日首先在奧賽博物館展出,隨即展開全球巡迴,包括里昂、紐約、亞特蘭大,以及今年年初來到香港。

過去幾年在逆境中所引發的感知限制、技術依賴與現場缺席等情況,迫使我們反思藝術實踐既有模式的局限,進而促成對創作方式的重構與創意場域的開拓。上述三個項目依序呈現了虛擬沉浸式藝術在當代轉型中的關鍵樣本。本文意圖以此為起點,從感官的設計、身體的數位化與觀眾的參與出發,思考VR如何重塑我們對「在場」與「參與」的想像,並進一步反思其在藝術實踐中的潛能與侷限。

感官與敍事的重構

虛擬實境作為一種重構感官與敘事的媒介,其沉浸式設計揉合了傳統媒介的元素,進一步豐富了觀眾的體驗。《巴黎舞會》將觀眾送入一場華麗極至的虛擬舞會之中,並可自由挑選香奈兒設計的虛擬服飾;哪裡不只是一個供遊走與起舞的夢幻世界,還提供身體的延伸,觀眾被舞者牽引進入舞池中一齊起舞,在瑰麗的虛擬花園感受到風吹過肌膚、奇異花卉的香氣,還有被樹叢中伸出的怪手驚嚇捉弄。這種沉浸式的設計,標誌著感官經驗的轉向,觀眾從被動的觀看者成為主動穿梭的參與者。

與之相比,《真・幻境界》則以雙重敘事空間提出虛實共構的觀演模式。觀眾可隨意轉換觀看現場舞者與虛擬角色的表演,在雙重敘事中感知角色的生死輪轉。此作品的關鍵不在於絢麗的視覺效果,而在於它如何將VR技術轉化為一種表演語言。身體的在場與消失、舞者與替身之間的交錯,構成一場詩意和讓人沉思的感知實驗。

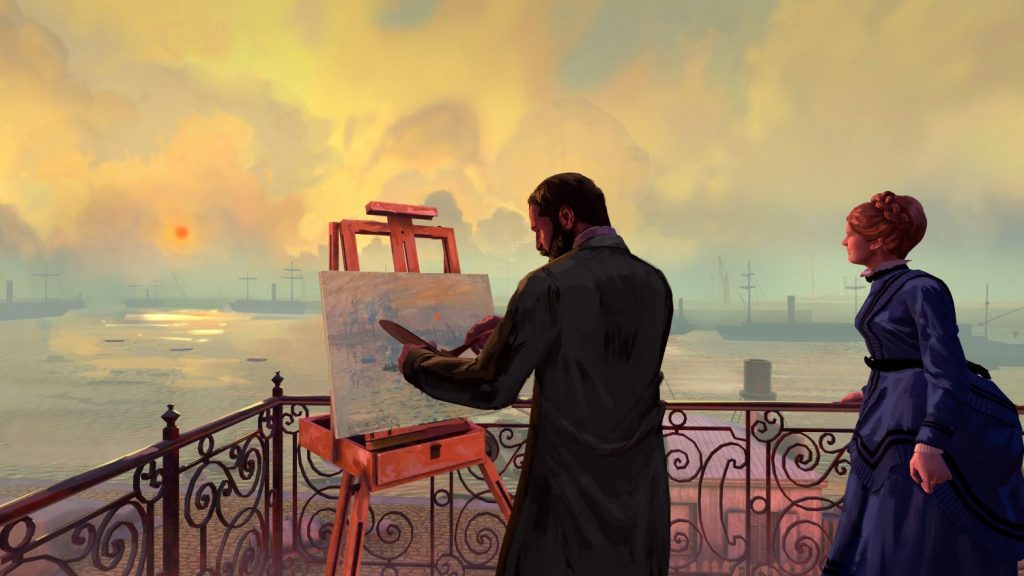

在《巴黎1874》中,VR作為策展策略的應用,深化了敘事的潛力。展覽將印象派歷史性首展的場景搬進虛擬空間,觀眾化身為漫遊者,穿越回到19世紀巴黎的街頭與納達(Nadar)攝影工作室,親身參與1874第一次印象派畫展,見證了印象派誕生的歷史時刻,並與莫內、雷諾瓦、莫里索等藝術家共處一室[5]。VR不再是冷冰冰的說明工具,而是讓觀眾與敍事共構經驗的方式。這種以歷史文獻為敘事骨幹的虛擬體驗,使博物館策展突破靜態展品的界限,引領觀眾進入可感、可經驗的歷史場景。

(影像提供:香港知專設計學院)

虛擬替身與肉身之間的感知張力

身體的在場性一直以來是虛擬實境的焦點挑戰。在《巴黎舞會》中,舞者與觀眾的起舞,是以數位化身的形式存在於演算法驅動的世界。然而,現實身體所能經歷的張力,如肌肉的重量、空氣的阻力、與他者的接觸的觸感和溫度,在虛擬空間中是難以承載的經驗。當身體的「此在」[6]被轉化為虛擬的「投影」,當感知不再來自真實肌肉與重力,虛擬化的身體也引發對舞蹈本質的質疑:舞蹈是否已失去作為身體語言的本質?或已轉化為「舞蹈的影像化殘留」?

而《真・幻境界》是一項難得的實驗;當中的虛實交錯的觀看體驗──現場舞者的肉身與虛擬替身同時存在,觀者可在兩種狀態遊走其間。這不僅是視角上的轉換,更促使我們重新思考舞蹈中「身體」的意義。在舞台上,舞者身體的張力如幽靈般穿梭於冷白燈光下,而在虛擬空間中,數位化的身體擺脫了時間與物理限制,進入一種抽象、非線性的時間結構。這一場關於身體、時間與存在的感知實驗,本應可以進入更深層的探討。然而,當技術的不穩,導致最終版本轉為使用預先錄製的VR動畫,讓舞者在現場精準重現該動作;這樣的調整雖然提升了視覺的穩定性,卻也讓這項實驗探索受到限制與影響。

在《巴黎1874》中,身體的討論則轉移到角色的情感表現。人物動畫與情感表達的粗略處理,未能完全承載畫家們的生命張力,使這場原本極具敘事厚度的歷史重現顯得單薄,觀眾雖沉浸其中,卻難以產生真正的情感投射,成為沉浸感中的一點遺憾。

觀眾參與:我們真的「在場」嗎?

觀眾的參與,在VR藝術中被認定為一種解放,觀眾不再坐在劇場黑盒中,而是以行走、選擇、觀看與移動的方式進入作品。但這樣的參與,觀眾是否真的能在演算法編排的敘事中擁有主導性或創造力呢?

在《巴黎舞會》中,表面上,觀眾可自由探索空間、與虛擬角色互動,看似享有極大自由。然而,當中每一個「選項」都是受到預設劇本與編排限制,均在系統設計中。互動在此不再是一種行為自由,而是參與於精密預設的體驗中。換句話說,我們的每一次選擇,只是在過程中獲得「自由的錯覺」。

在《巴黎1874》中,觀眾雖然能夠行走、接近角色,甚至聆聽角色的內心聲音,但是不能影響敘事本身。角色的對話已被設定,觀眾無法介入,也無法偏離導演安排的軌道。這揭示了另一種「假參與」的矛盾:我們看似身在其中,實則無從干預任何事。

《真・幻境界》讓觀眾擁有更大的觀看自主性,透過特製VR裝置,任意切換觀看現場舞者或虛擬空間中的數位替身,帶來具探索性的互動體驗。這種非線性的觀演方式挑戰了傳統劇場的單一視角。然而,過度自由也可能分散注意力、削弱敘事連貫性,甚至使觀眾淪為技術操作者。真正有意義的互動,應讓觀眾在參與中,產生敘事影響與情感連結,而非僅僅選擇「觀看哪一邊」。

結語:在裂縫中創造未來

以上三個項目各自展開了對藝術形式與觀演關係的再想像,以及虛擬實境作為藝術媒介的跨界潛能。它們的共同之處是使我們意識到:VR並非藝術革新的終極形態,更不必迷戀它所帶來的技術奇觀。它是一種手段,一種在特定歷史與社會條件下被催生的媒介。真正值得關注的,不是VR本身,而是它所打開、甚至未能解決的問題:在觀看與參與之間,在現實與虛擬之間,我們究竟失去了什麼?又還能創造出什麼?

回望疫情所帶來的劇場空白與展覽中斷,迫使藝術在逆境中尋找出口;也正是在技術尚未成熟之時,創作者開始實驗如何重構觀看的邏輯與參與方式。正因如此,這些作品的不穩定或缺陷,並非遺憾,而是一種誠實的呈現:它們是一種尚在生成中的可能性,一種對世界重新感知的契機。

當觀演邏輯被顛覆,當身體的在場性不再是理所當然,當互動淪為程式編排的選項時,問題真正浮現的,不是技術能否精準執行,而是感知的轉變、敘事的重組、以及參與角色的再定義。作品中那些未竟的段落、技術的限制與敘事的斷裂,反而打開了藝術思考的可能性,讓我們有機會追問:藝術的本質是否必須依賴技術去延展?藝術的開拓,或許來自對不完整的凝視——那些裂縫之中,正隱藏著新的感知方法、新的敘事模式,甚至是對世界的重新理解。

展覽資料:

項目:巴黎1874‧印象派之夜

地址:香港知專設計學院d-mart新界將軍澳景嶺路3號(港鐵調景嶺站A2出口)

展期:24.01-11.05.2025(逢星期二休館)開放時間10:00 – 20:00

查詢:[email protected] / +852 3928 2566

[1] Virtual reality的中譯,文中簡稱為VR。

[2] 「在場」意指身體與感知的臨場經驗,原是藝術實踐的預設條件;如今在虛擬與遠距中被解構,成為一種需要重新思考的感知狀態。

[3] 源自”Dance the Night Away in a Virtual World at Le Bal de Paris”,原文刊載於2025月1月香港藝術節之線上雜誌 《News & Features》,作者:Natasha ROGAI,譯者:黃珍盈

[4] 「薩滿」是一種靈媒或巫師角色,被視為人與靈界之間的橋樑。

[5] Nadar,本名 Gaspard-Félix Tournachon(1820–1910),是19世紀法國著名攝影師。他將位於巴黎的攝影工作室借給一群尚未被主流沙龍接納的年輕畫家,促成了印象派於1874年的首次展覽,標誌著該運動的正式誕生。參展者包括莫內、雷諾瓦、畢沙羅與德加等人。

[6] 「此在」是指海德格(Heidegger)的Dasein,指涉的是「存在於此」、「作為存在的個體」、「意識到自身存在的主體」。