從天降下黃衫客 十方示現觀世音──粵劇《紫釵記》和《香花山大賀壽》的精神價值

《紫釵記》和《香花山大賀壽》都是粵劇經典。前者由唐滌生(1917-1959)參考明代劇作家湯顯祖(1550-1616)的同名傳奇改編而成,1957年香港首演,至今仍是常演劇目。

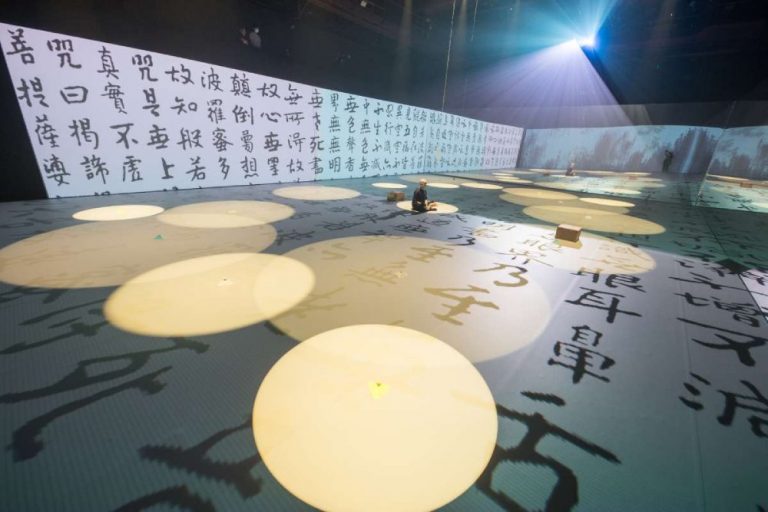

有人天天用書法抄寫,有人天天唸誦,有人聽譜了旋律的歌曲版……

全文只有260字的《心經》,文字簡短卻意義高深,很多人視它是佛學智慧的精華,短小令它成為了最入屋的佛教經典。

這次專題為大家介紹進念二十面體和北京藝術家尹秀珍分別用劇場和縫紉兩種破格的形式,把個人對《心經》的參悟藝術化,既是表達又是分享,既是藝術創作又是修行。

《紫釵記》和《香花山大賀壽》都是粵劇經典。前者由唐滌生(1917-1959)參考明代劇作家湯顯祖(1550-1616)的同名傳奇改編而成,1957年香港首演,至今仍是常演劇目。

關舒文 SHARMAINE KWAN Phase, 2020 50 x 50 cm Mixed media on paper 防疫措施未解,公眾活動,包括文藝活動也大大減少,我們與藝術之間也一樣保持著社交距離嗎? 窮則變,變則通香。香港多個藝術展的主辦單位隨機應變,利用網上會議和虛擬畫廊等技術,把展覽呈獻給觀眾。只要你留意,近月城中的藝術活動非常活躍,單在五月就有幾個盛事級的藝術展覽。 國際藝術盛事香港巴塞爾藝術展(Art Basel Hong Kong)改為線上搭配線下的方式舉行,西貢「鹽田梓藝術節2021」亦推出360度AR實景導覽功能,帶領觀眾在網上遊覽和欣賞藝術作品,了解小島背後的動人故事。 非牟利藝術團體HKwalls邀請本地和海外藝術家創作,致力透過這些高質素的公共藝術連繫社區,讓大眾感受香港本地的藝術能量。今年HKwalls選定西貢做為戶外壁畫創作的場域,街頭巷尾的作品等待你去發掘。 此外,香港畫廊協會亦與香港12家畫廊合作,於去年六月舉辦了一場精品藝術博覽會。 疫情對藝術工作者的生計也有一定影響。早前就有傳媒報道過一些舞台工作者因為演出暫定而無工開,被迫轉做其他不相干的工作。 新藝潮於2020年8月推出一個名為「+VE/-VE」的展覽,展出四十多位香港藝術家回應疫情的創作。這些作品都是藝術家對當前處境的反思和感觸。鑑於疫情嚴峻,展覽分階段舉行,第一階段為網上VR展覽,第二階段的實體展覽則將在限聚令放寬後向公眾開放 虛擬展覽 https://my.matterport.com/show/?m=U5W9R1TjB6Q&fbclid=IwAR1qDNtVzd8Daunl4zQK96Oy80 線上畫廊: www.artnextexpo.com/collection/ve-ve-exhibition 本地畫家及香港中文大學兼任講師鍾大富就以岩彩畫「向醫護致敬」。 Kasper Forest回應劉以鬯的話「香港人的快樂都是紙紮的」,做出一對紙紮公仔情侶《金童玉女》,置於於香港各大地標,以映照出疫情下空蕩無人的香港。

「回家的自由被剝奪,有家歸不得,這種感覺突然觸動了我的同理心; 我想起社會上較不幸的一群無家者,他們永遠都無家可歸。」 Martin Lever DAY 1 – A.M. (59.4CM X 42CM) (C)Martin Lever DAY 1 – P.M. (59.4CM X 42CM) (C)Martin Lever 在酒店隔離的14天,他畫了28種心情。 原籍英國的Martin Lever,在2020年10月一次外遊返港時,他獲告知因為新冠肺炎病毒疫情的關係, 他不得踏足英國,而要入住香港指定的檢疫酒店接受隔離。他下塌於黃竹坑一家酒店的202號房,這房號成為了他作品的題目—The Room 202 。 每天早上和下午他用畫筆和顏料在房裡記錄望出窗外的景觀,同時也記錄自己的心情變化。就這樣他完成了合共有28幅畫作的系列。他說The

「藝術當下」本月主題是寫生。這個主題十分有意思,因為寫生是很「當下」的事情。 寫生有時與素描並稱,英文都是 sketch。然而前者多指直接以實物、風景或人物為對象的描繪方式,後者概念上常指以單色在平面畫上表現立體形態的方法和技巧。不過兩詞互用也無傷大雅,本文就統稱為寫生。 寫生一般不為成熟作品而創作,尤其是歷史上的早期作品。很多時,藝術家為了搜集創作素材,或即時記錄影像和感覺而寫生,所以說這個過程頗為「當下」,有些人也稱之為「速寫」。後來歴經發展,也有一些畫家以寫生直接完成創作。這方面文章稍後再略提。。 自古中西畫家皆寫生 西方畫家很重視寫生,不論作為練習或搜集藝術素材。中國畫家則多是飽覽名山大川後,「目識心記」,心領神會,回到書齋上憑記憶、印象知感受揮毫。 說到中國畫家,他們的確憑著意念、學養或有時只因雅興一到,就在書案上創作出很多不朽作品。其實他們也會現場描繪,「當下寫生」,而寫生這個詞,在中文裡本就是這個意思。 例如,宋朝黃休復撰的《益州名畫錄》裏記載,後蜀畫家滕昌祐說自己「初攻畫無師,惟寫生物以似為功而已。」。推測滕昌祐的寫生,對象是有生命的東西,而風景、靜物,可能不在其内。蘇東坡在《書鄢陵王主簿所畫折枝一首》中有這兩句:「邊鸞雀寫生,趙昌花傳神」,這兩位畫家的寫生,也是以活物為對象。宋朝范鎮的《東齋紀事》卷四提到:「又有趙昌者, 漢州人,善畫花,每晨朝露下時,遶欄檻諦玩,手中調彩色寫之,自號寫生趙昌。」五代時(西蜀人)黄筌傳下來的《寫生珍禽圖》,基本都是草鳥蟲龜這些生物。因些,寫生的生可以就是活的意思。 時移世易,近現代中國畫家的寫生,當然包括了活物、非活物和各種景觀。劉海粟辦上海美專時,經常帶學生往外寫生,當時報章還當是新聞來報道的。除了他,其他大師如李可染、黃賓虹等,也通過寫生創作。 《寫生珍禽圖》 在西方,寫生傳統上指畫家粗略地描繪出對象,可能為了記錄形貌、印象或感受,也可能以此為基礎,準備繪成一幅作品。當然,亦有人只為消遣和自娱而寫生。 寫生讓畫者有一種自由自在的感覺,不怕過程中出錯。很多時,畫家並不在寫生中追求高度的形似,只要記下他們想記的特質就可以了。要擷取對象的特質,藝術家正正就要放鬆和放膽地記錄,把內在的心和對象聯繫起來,要心心相印,這是十分個人、十分當下的事。亦因此,寫生作品是他人所難以模仿的。 如此發展下去,藝術史專家逐漸發現到寫生作品的獨特藝術價值,從而對歷史上部分作品作出重估。例如,英國風景畫家約翰康斯特勃 (John Constable) 的寫生,在藝術成就上被認為與他不少風景畫作品並駕齊驅。康斯特勃主張藝術要從觀察自然中來,而不是憑空想像。人們亦以同一眼光審視文藝復興全盛時期的藝術家作品,例如拉斐爾和達文西的素描手稿,都被譽為具有很高藝術價值的作品。 英國風景畫家約翰康斯特勃 (John Constable) 的寫生,其藝術成就不下於他的風景畫作品 最初藝術家把寫生自家保留,很少把這些作品展出。到了十八和十九世紀,情況逐漸改變,寫生有時也登上大雅之堂。而這個時代,越來越多藝術家追隨自然主義。同時,在攝影技術還未出現之前,歐洲在這年代開始流行帶着繪畫工作旅遊的風氣。遊客把所見的景物畫下留作記憶,蔚然成風,專業或業餘畫家都會這樣做,成為歐洲人生活一部分。 上面分別略述了中國古代和西方藝術發展中所理解和展開的寫生活動。到了近現代中國,寫生卻被捲入一場中西文化交流和碰撞的風潮中。這方面值得在文章最後一個部分談一談。(以下各專家說法源出多處,因本文非學術著作,未有遂一引述。) 師法自然 寫生的其中一個重點是直接把對象記錄如描繪下來,而不是模仿別人的藝術創作。因此中國有句話「師造化」(向自然學習)就很能說明這狀況。中央美院教授薛永年就認為,中國畫具有優良的傳統,就是師造化。他認為這要比寫生廣泛,即是要師法萬物,對物寫生,又要以大自然的生成變化為師。 這確實是中國畫的特性。然而,隨著藝術經驗的累積,師造化以外 ,又自然地產生「師古人」的方法 ,這主要是從臨摹古人傑作中領會。師古人強調的不只是古人之法,而更重要是古人之心,體會古人怎樣把自然轉化為藝術的意趣。 現實上,後來卻有人以「師古人」代替了「師造化」 ,只懂臨摹古人,不再「直面」所描繪的對象,結果把藝術變成匠工。這情況到了晚清尤其嚴重。

水墨寫生是曹文娟的一種修行方式。她喜歡到大自然環境,特別是登上高山寫生,在這個過程中她與大自然及自己內心對話,因此她每一件寫生作品都記著當下的故事和心情,她不斷創作有故事的作品,並希望將作品中的溫度傳達給有需要的人和角落。 2014年,當教師的曹文娟走到人生路上的十字路口——參加校長甄選或是退休 。本身有先天性心臟病,加上甲狀腺腫瘤,醫生勸她要改變生活模式,她與家人商量後決定退休,專心習畫寫字和調養身心,同時做志願工作繼續為孩子的教育服務。 在大學修讀中文的曹文娟自覺心中住著一位老成的古代人,一向鍾情於詩詞歌賦、書法,所以她一心一意學水墨畫。「毛筆勝過各種現代書寫筆,讓我享受溶水入墨、墨分五色的淡雅幻化。反而西洋油彩堆疊的厚重感我不喜歡。」 水墨老師鼓勵她走出畫室,到戶外觀察大自然做寫生。曹文娟在鄉下農家長大,自小就對大自然有著一份特殊的親切感。帶著一枝毛筆、一點墨和寫生簿,出走大自然寫生,是賞心樂事。她更愛在高山寫生,每星期都會相約畫友一起登山寫生。她住台中,兩個多小時車程便可抵達三千多公呎高的合歡山。 登高寫生 因為那裡接近天 「我喜歡上山之後遠離人群的寧靜和傾聽大自然的不同聲音。大山、小山不拘,登山寫生除了可以健行強身之外,更可以因為登高而有更寬廣的視野,以取得最好的景物入畫。」 記得有一次登合歡山北峰,走到臨近山頂時她感覺非常不舒服,於是將腳步放到最慢,慢慢將呼吸壓到身體最深的內部,彷彿打坐時那樣舌頂著上顎深度腹式呼吸,終於登上北峰。 「高山空氣稀薄,必須放慢動作,因為慢,所以得以更仔細的觀察身邊的每一株植物或一塊岩石。而高山上強烈的紫外線會讓人不得不低頭關注腳下,低頭是一種絕對的臣服行為,臣服於大自然的不可爭、不可抗和不可思議。」 她感悟以萬物之靈自居的人,和地上的一株小草、一隻飛蟲的地位其實是相等的,一樣的渺小,正如古人云: 「渺滄海之一粟。」。 高山,是她認為一個比較接近「天」的地方,可以很清楚地聽見上天和自己說話。 日月潭也是曹文娟常常去健走和寫生的地方,特別是在玄奘寺,聽著佛號,潭水景色隨晨昏變化,在那裡寫生有一種禪修的寧靜。可是日月潭近日乾旱缺水,管理中心將湖邊步道入口都封閉了。她轉到貓蘭山頂畫日月潭,眼見湖光因乾涸的岸邊顯得寂寥,染色的心情也大減。 大自然 是最好的生命導師 大自然對曹文娟來說是生命的導師,也是創作和啟發的來源。 「山川石木、蟲魚鳥獸,都是最佳的寫生模特兒,可以說所有線條都來自大自然。四季更迭的繁花、葉落甚至降雪…..無形的時間和空間不斷交替演變,如同生命過程的成、住、壞、空,緣起復緣滅,與其感慨花落,不如用紙筆紀錄大自然給自己的感動。」 感動是她作畫的最重要動機。感動她的景物,讓她在心中許下「畫我腳下、書我心眼」的心願,希望將這些大自然的禮讚透過畫筆帶給所有人。 一次她在玉山塔塔加寫生,以為眼前寬闊山坡上長的是草,趴在地面近看時才發現那是一片不到三公分高的高山箭竹。這矮小的植物給她巨大的震撼——她見過的箭竹有高如兩個人的,有矮小如眼前三公分不到的,她悟出大自然中的生物比人更懂得適者生存和改變自己、找到生存的方式。如果箭竹堅持生長到十米高度,遇上霜雪和凜冽強風,除了受風摧折之外不會有更好的結果。 因此,她認為師法自然是再好不過的學習方式。 相中山坡上一片不到三公分高的高山箭竹教她領悟: 人,作為大自然的一個元素,和腳下一棵青草沒兩樣,都不過是時間和空間的過客,沒有孰重孰輕,只有先來後到。 寫生 就是與自己對話 寫景,其實就是寫心。曹文娟說寫生不是把眼前景物原封不動搬到紙上,而是一種持續的心理狀態——取材大自然的光影和線條,融合自己的心境而成為筆下的作品。 「每一次的寫生其實都是和大自然,和自己內心深度的對話,因此每一件寫生作品都會有一個當時的故事和心情在其中,有故事的作品就會有溫度,我希望能透過這些作品傳達溫度給每一個需要的人和角落。」 她甚至讓自己處在隨時隨心寫生的狀態,有時候清晨起床,見陽台的盆裁花卉展現不同的姿態,她就會拿出紙筆速寫,紀錄眼前景物和心情。 她一些作品上蓋閒章「心畫」,因為她視每張作品都是透過大自然的淘洗之後的成果。 請她分享得意之作,她選了三件作品,無獨有偶,都是在她最喜歡的合歡山畫的。

在進念負責音樂的陳浩峰說參與《心經即是巴哈》的音樂和聲音設計,體驗與傳統的音樂創作很不一樣。流行歌曲有開始和完結,進念早年以佛教經典《華嚴經》作題材創作的舞台劇,裏面的歌曲如「心如工畫師」也有旋律,而今次《心經》念誦教他重新思索何謂音樂。

「進念舞台創新實驗室 2021」此時此刻推出科技藝術劇場創作《心經即是巴哈》,導人關心自己的心靈,觀心修行,分明是對香港當下社會環境的一種回應。

《心經》有多個版本。若以玄奘法師譯出起計,此經自七世紀至今,已經歷了數之不盡的人耳聞口誦,至使這短短二百餘言的經文,不單止是文字的般若,更是聲音的般若。